POR: DR. JOSE MARIA MANUEL GARCIA-OSUNA Y RODRIGUEZ.

-Académico-Correspondiente de la Real Academia de Medicina de Asturias (año-2013). RAMPA. IDE.

-Cofrade de Número de la Imperial Cofradía de Alfonso VII el Emperador de León y el Pendón de Baeza. (Creación año-1147) (año-2011).

-Académico-Correspondiente de la Real Academia de Medicina de Castilla-La Mancha (año-2023).

–Socio de Número de la Asociación Española de Médicos Escritores y Artistas. ASEMEYA (año-2011).

-Doctor en Medicina y Cirugía-“La Medicina en el Antiguo Egipto y Dioscórides”/Universidad de Oviedo (año-2025).

-Socio de Número de la Asociación de Hispanistas del BeNeLux (año-2021).

–Historiador de HISTORIA-16 (año-2007).

-Historiador-Diplomado en Estudios Avanzados de Historia Antigua y Medieval/Universidad de León (año-2003).

–Académico-Correspondiente del Instituto de Estudios Históricos Bances y Valdés (año-2016).

-De la Asociación Hispania Nostra (año-2016).

-Asesor de la Asociación Cultural Reinos de España (FEAH) (año-2018).

-Organización Socio-Política Conceyu País Llionés (año-2024).

-Médico-Familia/Vía MIR/Universidad de Oviedo, de Atención Primaria (año-2003).

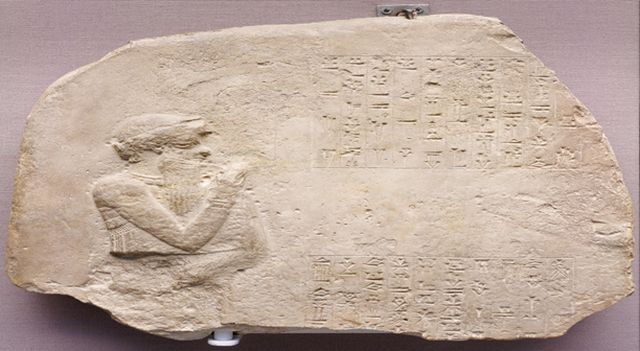

-EL REY HAMMURABI DE BABILONIA REZANDO-

-RESUMEN ANALÍTICO.

En la presente GACETA DE ALMERÍA, dirigida por Agustín Muñoz, y en mi sección de PERSONAJES DE LA HISTORIA, hoy me voy a retrotraer al nacimiento de la Cultura, de la Civilización y de la Escritura, en precisamente la cuna de todo ello.

Estoy hablando de las feraces tierras existentes entre los paradigmáticos ríos, más que renombrados por la Historia y por la historiografía, hoy desgraciadamente sometidos a los inexplicables vaivenes de algunas mentes autocráticas y fanáticas. Son el Tigris y Éufrates, que riegan a Mesopotamia.

Pero sea como sea, la pujanza de su Historia los hará retornar al cenit de la cultura. Me estoy refiriendo a la tierra de Mesopotamia, regada, de forma ubérrima, por los ya citados ríos Tigris y Éufrates, que iluminaron de forma conspicua a Imperios sin parangón en la Antigüedad, y que podían plantar cara e, incluso, en ocasiones estar por encima de Estados tan eximios como, el Egipto de los Faraones, también muy vinculado a otro río, en este caso el Nilo, o al equivalente en Anatolia como fue el de Hatti/Hattusa o el de los hititas, sin olvidar entidades de mucho peso como serían: Israel, y Fenicia o Filistea/Pueblos del Mar.

En esa Media Luna Fértil existirán otros pueblos como serían los hurritas, amorreos, caldeos, elamitas, carios, licios, etc. Además, algunas ciudades importantes nos llamarían la atención, quizás Ebla y Qadesh entre otras de mayor o menor enjundia.

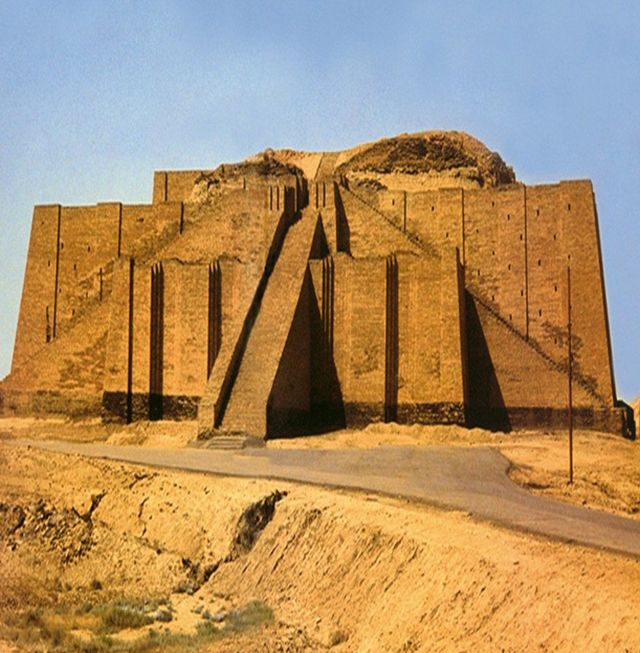

Son, por lo tanto: Asiria con sus grandes capitales en Assur y Nínive. Babilonia, con

su caput regni del mismo nombre. Akkad con ciudades superpuestas a las iniciales del primero de todos ellos, que será Sumer, y sus urbes tan notorias como Uruk, Ur, Sippar, etc, pueblo tan críptico como nunca ha habido otro.

En suma, el trabajo trata de analizar cómo vivían las mujeres en todo ese conglomerado de pueblos, y, además, que legislación sostenía todo ese edificio sociopolítico. Para ello, se habían creado algunas normas legales, que todavía son admirables, verbigracia los Códigos de Eshnunna y el más conocido del Rey Hammurabi de Babilonia.

-MÉDICOS ACADIOS DE MESOPOTAMIA-

I.-EL HOMBRE Y LA MUJER ANTE Y EN LA LEY.

Desde el inicio de la civilización en las tierras regadas por los ríos Tigris y Éufrates, la legalidad entre hombres y mujeres está impresa, ya, en la sociología jurídico de sus primeros pobladores constatados nominalmente, y que son los sumerios.

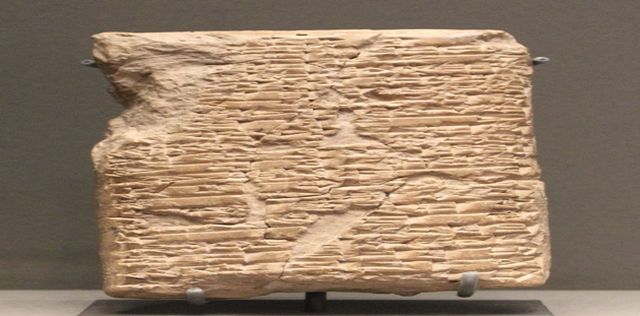

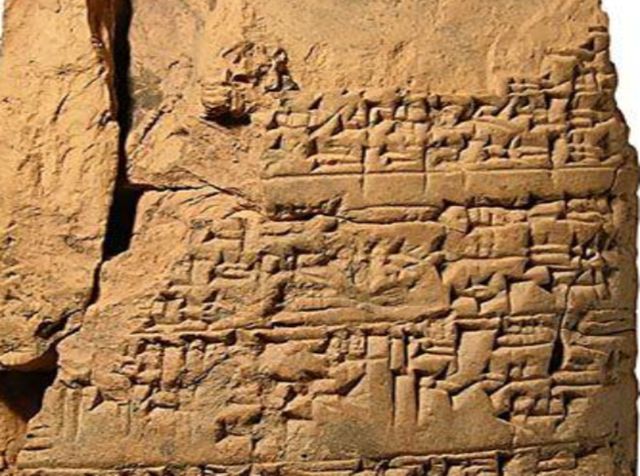

El pueblo de Sumer/Kengi-ki aparece en la Historia desde el año 3.500 a.C.-hasta el año 1750 a.C., como creadores de la cultura y la civilización, desde la invención de la escritura cuneiforme (de sumerios, acadios, elamitas, hurritas, urarteos, eblaitas e hititas. Son pictogramas que representan palabras y objetos, pero no conceptos abstractos. Como finalidad contable de bienes y transacciones), de la rueda, y sistemas de gobierno y de legislación coherentes. Construyeron una estructura de ciudades como Uruk, Ur, Sippar y Eridu. Su religión sería el politeísmo. Sus vencedores acadios la denominarían como mat Sumeri/tierra de Sumer.

La mujer entre los sumerios (sag giga o el pueblo de las cabezas negras) tenía dos funciones sociológicamente esenciales: La primera era que trabajase como mano de obra gratuita en la casa de su esposo, y por otro lado, que le aportase al varón el mayor número posible de hijos, que, por consiguiente, serían transformados en una necesaria mano de obra numerosa.

Por todo lo que antecede, era preferible tener hijos del sexo masculino, los cuales seguirían trabajando para el paterfamilias, mientras que las hijas se casaban y al tener que abandonar la casa paterna para matrimoniarse, no incrementaban la mano de obra.

Los hijos varones tenían, además, la función religiosa de preparar y dirigir el culto mortuorio de los padres cuando muriesen. No obstante, si no existían hijos sino hijas, sería la hija la encargada de las susodichas ceremonias, ya que pasaba a ser, sin el más mínimo problema, la heredera del padre.

Si un viudo se casaba con una mujer en cuya familia solo existían hijas, tanto el viudo como los hijos que tuviese en su nuevo matrimonio, quedarían bajo la autoridad del suegro. Este caso se denomina matrimonio erébu (no era solo la unión física, sino lo terrenal con lo divino, y se aseguraba la fertilidad de la tierra y la prosperidad de la sociedad), siendo los restos del primitivo matriarcado prehistórico, en el que eran las mujeres las que decidían totalmente.

Por consiguiente, en Mesopotamia, entre los sumerios y los acadios, el matrimonio era claramente monógamo y patriarcal. En circunstancias muy especiales únicamente el varón podía mantener a una concubina o a una esclava, siempre que la esposa estuviese impedida o padeciese algún tipo de enfermedad crónica. Pero, estas mujeres no tenían, en ninguna circunstancia, la misma categoría social y marital que la de la esposa legítima.

Las mujeres en las ciudades sumerias tenían una posición social y jurídica mucho más elevada y eran sumamente consideradas, lo que se puede cualificar, como de mayor libertad, que el mismo estatuto dentro del mundo de las mujeres de Asiria, con estas mucho más domeñadas.

En el mundo de la civilización sumeria, el padre y la madre tenían igualdad de derechos sobre sus hijos e hijas. Asimismo, la mujer en Babilonia era muy libre, ya que poseía capacidad legal para poder tener propiedades, firmar contratos, acudir ante los tribunales como denunciante o como testigo.

Las mujeres entre los sumerios podían ser escribas o juezas. La ley las protegía claramente contra la violencia, si existiese, de los varones, incluyendo a la difamación pública, lo que significaba descalificar falsa y públicamente a las féminas, con la finalidad de hacerles daño en su reputación. Todo ello a pesar del carácter patriarcal, indubitable, del matrimonio existente entre los mesopotámicos.

El esposo podía utilizar a su mujer ante un hombre al que se le debía dinero, como pago en forma de fianza o para que pudiese abonarle sus deudas con ese individuo con el trabajo de su esposa. Ella no podía hacer lo mismo.

Antes del matrimonio, el hombre no era responsable de las deudas apriorísticas de su esposa, pero ella sí lo era de las homónimas del marido; aunque este podía evitárselo si lo hacía por medio de un necesario documento notarial. Pero, si las deudas se generaban durante el matrimonio, la responsabilidad ya era común.

La mujer sí podía ser castigada por adulterio flagrante, el varón no, y la sociedad se escudaba en que era más difícil y complejo de demostrar el hecho en este segundo caso. El divorcio era mucho más complicado, para su obtención, por parte de la mujer, aunque sí lo podía conseguir. Una viuda con hijos menores de edad, para poderse volver a casar debería obtener autorización judicial. Las herencias eran diferentes, en su cualificación, tanto para los hijos como para las hijas.

-LOS SUMERIOS-

II.-EL MATRIMONIO.

Entre los acadios, el matrimonio presuponía la compra de la mujer, y en el contrato se indicaba la cantidad/tirkhatum, que el novio debería entregar a su suegro.

No obstante, no está nada claro que el tirkhatum fuese el precio de la novia, ya que para los sumerios parece que era más bien una especie de depósito, que implicaba la seguridad del enlace matrimonial, o asimismo la supervivencia económica futura para la mujer en el caso de divorcio o de viudedad. Lo más obvio es que fuese en Sumer el pago realizado a la propia mujer por la pérdida de su virginidad. Podía ser equivalente al pecunio pagado por la compra de una esclava.

En Babilonia, el suegro entregaba a su futuro yerno una especie de dote/sheriktum/nudunnu, que era superior al tirkhatum-terkhatum de los acadios. Por lo tanto, la hija recibía la dote que era equivalente a su herencia, y de esta forma se contribuía a los gastos que suponían el mantenimiento de su nuevo hogar. Si la mujer fallecía, este dinero iba a ir íntegramente para el mantenimiento de sus hijos. Cuando se aceptaba el terkhatum, esto significaba claramente que ya existía el acuerdo entre los contrayentes y los padres de la novia.

Si el novio no cumplía el contrato en su totalidad, el tirkhatum no se le devolvía en ninguna circunstancia. Si el incumplidor era el futuro suegro, éste estaba obligado a devolver el doble de esa dote.

En el Código de Hammurabi [Babilonia, 1810 a.C.-Sexto Rey de Babilonia, en la Primera dinastía, desde el año 1792 al 1750 a.C.], que es un código de leyes (282) inscritas en una estela de piedra de diorita cilíndrica de 2,4 m. de altura, con caracteres cuneiformes, en el idioma acadio; ya se legisla sobre la no obligatoriedad de la dote para celebrar el matrimonio.

Si la mujer era repudiada por esterilidad, el esposo debería pagarle una cantidad igual a la de la dote, la cual, si no era entregada, era preciso pagarle a la mujer una mina de plata (unidad de peso para metales preciosos), con un peso alrededor de ½ kilogramo.

Otra de las obligaciones del novio o de su padre era la de entregar un regalo de boda/biblum. Si el suegro incumplía el acuerdo, el contrato estipulaba la devolución del doble del obsequio de los esponsales. Si se quedaba viuda, estos regalos seguirían siendo de su posesión o pertenencia.

En Asiria, el esposo estaba obligado a poner las joyas del regalo en las manos de su esposa, y cuando esta fallecía esas pasaban a sus hijos o hijas, a los hermanos o hermanas del marido, si no existiesen herederos filiales, primero lo masculino y luego lo femenino.

En el Código de Eshnunna, que es una compilación de leyes halladas en esa ciudad mesopotámica, de Sumer. Esta norma sería compilada en los inicios del período paleobabilónico, 200 años anteriores al homónimo de Hammurabi, con más de 60 artículos escritos en acadio, con la mayoría de las penas relacionadas con la ley del talión (principio jurídico de justicia retributiva, la norma imponía un castigo identificado con el crimen cometido, y de forma recíproca), quizás los monarcas del código podrían ser Bilalama (1980 a.C.) o Dadusha (1780 a.C.), y también en el de Hammurabi, para que el matrimonio tuviese un valor legal, era preciso realizar un contrato por escrito.

Cuando la mujer se casaba, pasaba a depender de la autoridad del padre a la del marido. El matrimonio/erábu era frecuente en Asiria y en Hatti.

En Babilonia el casarse con una sacerdotisa de los templos dedicados a los dioses, estaba permitido, eran: Ishtar, Nabu, Apshu, Shamash, Ea, Tiamat (monstruo femenino con forma de dragón serpentiforme, asociada al agua del mar y al caos primordial. Madre de los primeros dioses), Nergal, Adad, y sobre todo Marduk (comenzó siendo una simple deidad agrícola local, para llegar a ser el dios más importante del panteón de Babilonia, llegando casi a rozar el culto monoteísta. Asociado con la justicia, la compasión, la curación, la magia y la ecuanimidad. Tras derrotar a la diosa Tiamat, daría origen al cielo y a la tierra), incluyendo a aquellas que hacían votos de no tener hijos, en este caso, la esposa estaba obligada a procurarle al marido esclavas preparadas para tener hijos, pero nunca se podrían equiparar a la categoría de la esposa-sacerdotisa.

El Código de Hammurabi prohibía, taxativamente, que estas esclavas fuesen vendidas. Si la sacerdotisa no le entregaba ninguna esclava a su marido, éste podía buscar por sus propios medios a su mujer/shugitum de substitución, pero, esta nueva esposa tampoco podía ser equiparada a la esposa legítima. Este hecho relativo a las clases sociales deja bien claro la lucha prístina existente entre todas las clases de la sociedad mesopotámica.

-LOS ACADIOS-

III.-LA BODA ENTRE CLASES SOCIALES DISIMILES.

Cuando se producía una boda entre individuos privados de derechos civiles, es decir esclavos, no existía ninguna regulación conocida. En una sola ocasión el Código de Hammurabi nos indica la existencia de una boda entre una mujer libre y un varón esclavo, se estima ser alguna hija del señor de la casa, quien no tuvo ningún poder sobre los hijos de ese matrimonio.

La mujer seguiría estando en posesión de su dote, ya que, si se iba para fundar su propia vivienda, los bienes gananciales serían del dueño del esclavo y de los hijos de la pareja. El Código de Hammurabi también se encargaba de regular otro tipo de matrimonio, entre un varón libre y una esclava. Los hijos, pues, solo tendrían derechos si el padre los legitimaba, y si no lo eran, deberían ser manumitidos, igual que su madre esclava, tras la muerte del paterfamilias.

-EL LEÓN DE BABILONIA-

IV.-¿CÓMO SE PODÍAN DISOLVER LEGALMENTE LOS MATRIMONIOS?

El matrimonio se acababa, como era lógico, cuando se producía el fallecimiento de uno de los cónyuges o con el divorcio. El matrimonio se podía disolver según los Códigos de Hammurabi o de Eshnunna, cuando el marido era cogido como prisionero de guerra, o cuando abandonaba, motu proprio, el lugar donde vivía. Si la viuda no tenía hijos pequeños, se podía casar nuevamente sin la más mínima autorización de un juez.

El nuevo esposo era el encargado de la administración de los bienes del nuevo matrimonio, pero estos no se podían transferir al nuevo marido, quién estaba obligado a cuidar y a proteger a los hijos del primer enlace marital de su esposa. No obstante, en el caso del viudo, sí podía casarse de nuevo sin ningún requisito judicial de ningún tipo.

Aunque, siempre existían diferencias entre todos los imperios o estados de Mesopotamia. Por ejemplo, en Asiria, Hatti e Israel, la viuda estaba obligada, en casi todas las circunstancias a contraer un nuevo matrimonio con su cuñado; a esto se le denomina como el LEVIRATO (en latín levir–leviri/cuñado), que consiste, según el Antiguo Testamento de la Biblia, dentro de la ley mosaica, que el hermano del fallecido sin hijos, está obligado a casarse con la viuda.

En ocasiones los asirios, sobre todo en el Imperio Antiguo/Paleoasirio (2025-1393 a.C.), practicaban el sororato, que conllevaba que el viudo se casaba con su cuñada.

Asiria se refiere a un Estado o Imperio de la Alta Mesopotamia, que recibe el nombre de la ciudad de Assur, nombre de su deidad tutelar. Sus diferentes capitales serían: Assur (siglos XXV-IX a.C.). Shubat-Enlil (siglo XVIII a.C.). Kalkhu (809-706 a.C.). Dur Sharrukin (706 a.C.). Nínive (705-612 a.C.). Harrán (612-609 a.C.). Los asirios denominaban a su tierra como Subartu o Azuhinum, y luego con la preeminencia de la urbe de Assur como Assurayu.

El divorcio siempre lo podían solicitar ambos cónyuges, pero entre los sumerios no estaba bien contemplado que lo pidiera la esposa:

«Si la mujer concibiera odio hacia su marido y le dijera: ‘No eres mi marido’, será arrojada al río» (“Sociedad y Cultura en la Antigua Mesopotamia”. Josef Klíma. Akal, 1995. Página-195).

Pero, si el divorciante era el esposo, el susodicho estaba obligado a abonar una cuantiosa indemnización a la esposa. El arrojarla al río, se refiere a una ordalía fluvial, que significaba el Juicio de Dios, y que consistía en una ancestral práctica judicial, por medio de la cual la acusada era sometida a una determinada prueba física ritual, para de esta forma determinar su inocencia o su culpabilidad, todo ello vinculado a creencias sobrenaturales.

Para el Código de Hammurabi, la esterilidad femenina era la principal causa de disolución matrimonial. Aunque, si esta era la única causa, el esposo si se separaba de ella debería devolverle su dote, y abonarle la indemnización fijada por un juez.

Si la mujer enfermaba gravemente, esta era causa de divorcio; pero solo si ella lo aceptaba, era obligatorio devolverle la dote aportada, ya que sensu contrario el esposo debería mantenerla durante toda su vida en la nueva casa que hubiese sido escogida por la mujer.

Si la esposa malversaba el dinero de la familia, el esposo la podía arrojar o expulsar de la mansión familiar, sin tener que indemnizarla e incluso podía seguirla manteniendo en la casa, pero ahora como esclava. Si la mujer insultaba gravemente al marido y se negaba a mantener las obligadas relaciones sexuales, era condenada a ser arrojada al río como pena de muerte.

El adulterio solo era castigado en la mujer, ya que este comportamiento ofendía gravemente el estatuto del esposo dentro de la familia.

El Código de Eshnunna castiga a la mujer adúltera con pena de muerte. En el de Hammurabi si la mujer era descubierta en flagrante adulterio, esta y su amante eran arrojados al río, pero el esposo podía perdonarla, aunque el amante lo tenía bastante peor, ya que necesitaba un perdón especial del marido ofendido.

Pero, para todo ello el esposo tenía que acreditar claramente y con testigos, la acusación. No obstante, la mujer podía quedar libre del castigo, si realizaba un juramente ante los dioses. Si la acusación provenía de una tercera persona, la esposa sí era castigada a la ordalía fluvial ya citada con anterioridad.

A pesar de toda esta complejidad de leyes, en ocasiones especiales poco claras, el marido podía repudiar a la esposa sin la indemnización legal por el divorcio. En el caso de los matrimonios erébu o sagrados, el marido abandonaba la casa de su suegro y reclamaba las joyas, pero no el tirkhatum. Curiosamente, en una tablilla de la región de Capadocia (en la Anatolia Central), se indica que un esposo asirio al abandonar a su mujer le dejó los hijos y todo su dinero.

El matrimonio se podía disolver en el caso de que el marido fuese hecho prisionero por un Estado enemigo, y en la guerra. En este caso, y según el Código de Eshnunna, la mujer de ese hombre podía casarse otra vez, si lo deseaba, y tener hijos dentro de este nuevo enlace matrimonial, aunque si el marido conseguía liberarse de su prisión y retornar a su hogar desde su cautiverio, el matrimonio previo se retomaba.

No obstante, en el Código de Hammurabi se indica, sin ambages, que el nuevo matrimonio de la mujer solo es aceptado y mantenido, a pesar de los pesares de la nueva situación ya descrita, si su situación económica fuese desastrosa, por el ya mencionado estado de prisión del primer esposo.

Los hijos habidos con el nuevo esposo quedaban bajo su patria y potestad. En la época del Imperio Asirio Medio (1392-1077 a.C.), la mujer debería esperar solo cinco años a su esposo que se iba a la guerra, siempre que la situación de la mujer fuese económicamente muy positiva y no tuviesen hijos.

Si el marido era cogido prisionero, el Rey de Asiria del momento histórico que fuese, estaba obligado a mantener a la mujer durante dos años, luego la mujer podía volverse a casar.

Cuando, según el Código de Eshnunna, el esposo abandonaba su lugar de residencia o pueblo, motu proprio, el matrimonio quedaba disuelto automáticamente, y la mujer podía casarse nuevamente; y si el marido retornaba, este segundo matrimonio no quedaba anulado en ninguna circunstancia. El hecho estribaba en que, con este comportamiento, el varón demostraba un amplio desprecio hacia la comunidad, hacia su mujer y hacia el propio monarca de Asiria.

-EL DIOS SHAMASH DE SIPPAR-

V.-LA PATRIA Y POTESTAD.

Aunque la relación entre padres e hijos era patriarcal, este poder sobre ellos no era ilimitado. No tenía el IUS UITAE NECISQUE/“El Derecho de Vida y Muerte” sobre sus hijos; y, por supuesto, no los podía matar, ni, aunque cometieran actos que pisoteaban gravemente el respeto y la disciplina debidos a un padre. En el ulterior derecho romano se fue transformando gradualmente en la responsabilidad de cuidado y de protección de los miembros de su familia directa.

Entre los sumerios, cuando un hijo renegaba en público de su padre, era tonsurado y vendido como esclavo. Si un hijo golpeaba a su padre, el Código de Hammurabi lo castigaba a perder una mano. Cuando un tribunal lo sancionaba, un hijo podría ser expulsado del hogar paterno, por faltas repetidas contra la disciplina del paterfamilias.

El Código de Eshnunna era el que se encargaba de sancionar, que eran los padres los encargados de aprobar los matrimonios de los hijos. El Código de Hammurabi refiere que es el paterfamilias el que elegirá la esposa a su hijo.

El Código de Eshnunna prohibía que los hijos menores de edad pudiesen aceptar préstamos. El homónimo de Hammurabi obligaba a que, en los contratos de compraventa realizados con menores, se exigiesen la realización del mismo por escrito, y siempre con testigos.

En Asiria, un padre o un esposo endeudados estaban autorizados a entregar a sus acreedores a sus hijos o a su esposa, para que al ser esclavizados fuesen la fianza de su deuda. La esclavitud solo se circunscribía a tres años, y no se podía maltratar o vejar a estos esclavos. Los hijos eran los encargados del culto a los antepasados, y en determinadas cláusulas testamentarias contractuales se les obligaba a ello.

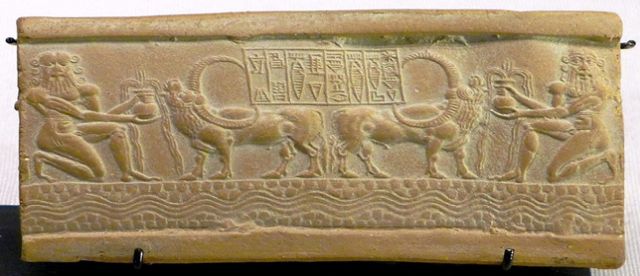

-CÓDIGO DE LIPISHTAR-

VI.-LA ADOPCIÓN.

Cuando no había herederos en una familia, esto era una tragedia, ya que el paterfamilias carecía, por lo tanto, de la mano de obra esencial para la manutención familiar, y, asimismo tampoco iba a tener quien le cuidase en su vejez. Por consiguiente, además, no existiría quien realizase el necesario culto a los antepasados, cuando el padre pasase a mejor vida.

Para poder solventar este drama familiar, se podían adoptar niños extraños, definidos así por poder ser incluseros o expósitos, o provenientes de una familia numerosa. Cuando las adoptadas eran niñas, se hacia el hecho legal de tal forma que en el futuro pudiesen contraer matrimonio con algún miembro de la familia que las adoptaba. Algunas familias realizaban intercambios de adopción, y de esta forma se evitaba el obligado pago del tirkhatum.

«En las épocas asiria y babilonia tardías, se transgredía con rodeos legales la prohibición de enajenar los bienes concedidos a funcionarios o militares para su usufructo hereditario: sirviéndose de la adopción, se transferían al hijo adoptivo estos bienes inmuebles, a cambio de lo cual éste hacía jun ‘regalo’ al padre adoptivo (lo que constituía en realidad el precio de venta del campo)» (“Sociedad y Cultura en la Antigua Mesopotamia”. Josef Klíma. Akal, 1995/4ª edición. Páginas-197/198).

El Código de Hammurabi deja bien clara la diferencia entre la adopción de un niño de padres desconocidos, la cual no podía ser nunca impugnada. Sensu contrario, si los padres naturales conocidos solicitaban la devolución del adoptando, éste debería ser devuelto a su familia de nacimiento. El padre putativo (Pater Putativus. Padre supuesto. Tenido por padre), podía anular la adopción, si luego tenía un hijo propio, en este caso la adopción debería ser compensada dándole la tercera parte de sus propiedades.

Si cuando se realizaba la adopción, el padre no legal ya tenía hijos propios, era obligatorio que reconociese al adoptado como propio, sin disminución de categoría afectiva. Si la adopción era realizada por un eunuco de palacio o una sacerdotisa templaria, era tan considerada la cuestión, que se cortaba la lengua al adoptado o adoptada si renegaba de sus padres adoptivos, y si además les insultaba o despreciaba o se escapaba a la casa de sus padres naturales, se le arrancaban o enucleaban los dos ojos.

Si el niño era adoptado por alguno de los muy buenos artesanos existentes en Babilonia, según el Código de Hammurabi podía regresar con sus padres de nacencia si el adoptando no era educado correctamente en el oficio artesanal paterno.

VII.-LA SUCESIÓN FAMILIAR.

La sucesión natural comenzaba con/en el primogénito, quien estaba obligado a trabajar en la casa de su padre, hasta la muerte del progenitor. Como ya lo he indicado con anterioridad, el hijo estaba obligado a ocuparse del culto de sus antepasados familiares.

La hija mayor podía casarse o ingresar en uno de los templos existentes como sacerdotisa, en ambos casos recibiría una importancia compensación, que conformaba su herencia en conformidad con su abandono del hogar del paterfamilias.

El hijo primogénito vivo era el que sucedía al padre cuando éste fallecía, heredando, por lo tanto, la auctoritas/autoridad (poder que gobierna o ejerce el mando de hecho o de derecho. Potestad, facultad y legitimidad), y el control de la economía familiar; y quien además recibía una mejora económica cuando se repartía la herencia; ya que, sí podía ser, además, el preferido. No obstante, el resto de los hermanos varones participaban, por igual, en recibir los dineros de la herencia.

Esta mejora, indubitable, del hijo preferido, por tener un mejor carácter o por ocuparse más diligentemente en el cuidado de sus padres, está explicitado en el Código de Hammurabi. Todas estas leyes pretendían la igualdad en la distribución de la herencia del padre, aunque algunos de los hermanos ya hubiesen recibido el tirkhatum para poder casarse, aún, estando en vida su padre; pero de su parte de herencia se debería abonar una cantidad similar al tirkhatum para sus hermanos menores de edad que no lo habían recibido directamente del padre de todos ellos.

En Sumer y en Babilonia, los hijos se encargaban de administrar, de forma indivisible, la herencia del paterfamilias, aunque en algunas comunidades sumerias y babilonias se conservaban, aún, vestigios del ancestral matriarcado (sociedad en el que las mujeres tienen un poder dominante sobre los hombres, y donde ejercen la autoridad y el liderazgo).

Por ejemplo, en las Leyes de Lipiteshtar/Código de Lipit-Ishtar (1934-1924 a.C. Quinto Rey de la dinastía de Isin. Contiene un Prólogo, que justifica su jurisprudencia, un cuerpo central con leyes civiles y penales que rigen la sociedad, y un epílogo. Gobernó entre 1870-1860 a. C:/cronología corta, o entre 1934 y 1924 a.C./cronología media), se ordena la partición por igual de todos los bienes entre los hijos de un mismo padre, aunque existan diversos matrimonios por viudedad o por divorcio.

En cambio, en Babilonia, los hijos del primer matrimonio recibían las 2/3 partes de la herencia. La partición, por el contrario, sobre la dote existente de las madres no se refiere nada. En el Código de Hammurabi (artículo-150) una viuda cualquiera podía disponer de los regalos que hubiese recibido de su marido, y legar uno de ellos a su hijo preferido, pero el hecho debería realizarse en un documento firmado y sellado.

El clasismo, en la realización de diferencias sociales jurídicas de comportamiento, entre los Imperios de Mesopotamia es más que evidente.

Por ejemplo: En el Código de Lipit-Ishtar se realiza una clara discriminación dirigida hacia los hijos tenidos por un varón libre con su mujer legítima, en demérito para aquellos que hubiese procreado con su esclava predilecta. Los primeros heredaban tras la muerte paterna, y los segundos y su madre eran manumitidos ipso facto, aunque si el padre había reconocido a los hijos engendrados con su esclava como propios, éstos recibían igualmente la herencia paterna, aunque siempre el vástago legítimo podía elegir su parte.

Los tribunales determinaban las causas graves por las que podían ser desheredados los hijos. No obstante, en Sumer se castigaba duramente a los progenitores-masculinos que expulsaban a sus hijos de casa sin un motivo justificado, y sin la aprobación apriorística de los tribunales de justicia. Para ello era preciso que el hijo cometiese repetidamente graves delitos contra su padre.

La causa de que las hijas perdiesen su herencia paterna, estribaba en que los lazos con su paterfamilias desaparecían cuando se casaban o profesaban como sacerdotisas en los templos, siendo estos quienes las dotaban. Los hermanos estaban obligados a cuidar de sus hermanas trabajando como agricultores y campesinos, para de esta forma entregar a su hermana los correspondientes beneficios obtenidos, y ella podía, asimismo, encargar este hecho a otra persona, si consideraba que el comportamiento de sus hermanos con ella no era el debido, y siempre poder así seguir recibiendo los beneficios que le correspondían.

Cuando la hermana falleciese, su dote revertiría, nuevamente, en sus hermanos. Pero, existía, no obstante, una excepción, que se refería a que, si el paterfamilias hubiese autorizado, por escrito, y se conocen varios casos del hecho, a que su hija pudiese disponer libremente de su dote, esta no era reclamable por los hermanos varones, tras la muerte de la hermana, y pasaría a los vástagos de la fallecida.

Las sacerdotisas templarias se repartían con sus hermanos la dote familiar, si no habían recibido ninguna dote directa del progenitor, la parte que les correspondía estaba en relación directa con que viviesen dentro o fuera del recinto físico del templo. En este último caso, tras su muerte, su parte volvía al poder de sus hermanos. Existía la excepción que era la de las sacerdotisas de Marduk, que, si no estaban dotadas, recibirían 1/3 parte, sin ningún tipo de cargas fiscales, de la herencia de sus hermanos, y siempre estaría a su libre disposición.

El Código de Hammurabi trató de ayudar a las viudas, dejándolas vivir en la casa del esposo fallecido, y usufructuar la dote y los regalos recibidos en vida del marido. Tras su muerte pasaban a sus hijos, y estos tenían prohibido, taxativamente, arrojar a la madre de la casa, siempre que ella no la hubiese abandonado por su propia voluntad.

«Como conclusión, añadimos la traducción de uno de los muchos e interesantes contratos matrimoniales de la antigua Babilonia. Este contrato data de la época de Samsuiluna, el hijo de Hammurabi, y fue concertado en Sippar. Es notable sobre todo por la inclusión de una cláusula que en aquella época era muy rara, ya que su inflexibilidad refleja todavía la influencia de las antiguas prácticas sumerias. Según esta cláusula, se castigaría a la esposa arrojándola al río en el caso de que no reconociera a su esposo como tal. En este contrato se dice textualmente: “Bashtum, la hija de Belizunu, la sacerdotisa del templo del dios Shamash, ha tomado a Rimun, el hijo de Shamkhatum, para hacer vida conyugal. (…) siclos de plata como su tirkhatum ha recibido anteriormente. Su corazón está satisfecho. Si Bashtum dice a Rimun, su marido: ‘no eres tú mi marido’, será atada y arrojada al río. Si Rimun dice a Bashtum su esposa: ‘no eres tú mi esposa’, le pagará 10 siclos de plata como su dinero de divorcio. Por Shamash, Marduk, Samsuiluna y la ciudad de Sippar han jurado”. –Siguen los nombres de siete testigos, entre los que se incluye el de una mujer» (“Sociedad y Cultura en la Antigua Mesopotamia”. Josef Klíma. Akal, 1995/4ª edición. Páginas-200-201).

El Rey Samsuiluna/Samsu-iluna/Shamshu iluna de Babilonia [1792 a.C.-Rey de Babilonia entre 1749 y 1712 a.C.], sería el primogénito del Rey Hammurabi de Babilonia.

-CÓDIGO DE ESHNUNNA-

VIII.-LA LEY DEL TALIÓN EN MESOPOTAMIA.

Esta norma es la patognomónica de la venganza. Cuando se comienzan a constituir grupos tribales cohesionados, existirá un sentido claro de solidaridad, y hasta tal punto era así el hecho que cuando uno de sus componentes era agraviado, lo era todo el grupo, y las represalias no eran solo contra el ofensor sino contra toda su familia; sin medir, en ningún momento, la cuantía de la venganza.

Si la agresión había producido muerte, la vindicación podía conllevar el exterminio total del grupo tribal del asesino. Cuando la sociedad se transforma en urbana, el paradigma de este hecho es el axioma de ‘ojo por ojo y diente por diente’; que sería suprimido por los estados cuando se consolidaron y adquirieron el derecho al castigo al reo o ius gladii; por lo que los particulares ya no estaban autorizados para poder ejercer la venganza, sensu stricto.

El castigo y las indemnizaciones fueron ya fijados claramente. La competencia penal del castigo por parte de los estados, ya apareció entre los soberanos de Sumer y de Akkad. Los Códigos lo indican con toda claridad:

–URNAMMU: Aniquilar la desgracia y la violencia.

-LIPITESHTAR: Extirpar las fechorías y los delitos.

-HAMMURABI: Destruir a los impíos y a los malvados.

El castigo penal contra el malhechor conllevaba, además de la corrección del delito, la creación de un efecto disuasorio o intimidatorio para el resto de la sociedad, y así se conseguía evitar posibles delitos por parte de otras personas más atrevidas o rebeldes. Aquel que cometía un delito se colocaba, inexorablemente, bajo el poder del Estado y ya no era libre para poder reparar por sí mismo el daño causado por su delito.

La Ley del Talión solo se aplicaba si ofendido y ofensor eran de la clase alta dirigente o awilum. Pero si las lesiones las producía un awilum-avilum contra un muskhenum e inclusive contra un esclavo, el castigo era únicamente dinerario. En el Código de Hammurabi se indicaba que, si una persona se cobraba la deuda con la muerte por agresión del hijo del deudor, el cual ya habría sido entregado como esclavo en fianza, el ofensor era condenado a la pena de muerte para su propio hijo.

Si un varón mesopotámico de cualquier rango o condición hería de gravedad a la esposa de un avilum, estando ésta embarazada, se condenaba a muerte a la hija del agresor. Si un arquitecto realizaba una mala construcción, por lo que, si el hecho conllevaba su derrumbe y que quedase enterrado en ello el hijo del propietario del inmueble, se mataba al hijo del arquitecto.

Se consideraba que el castigo debería ser apropiado al daño producido, aunque todo iba dirigido y regulado por la mentalidad de los legisladores de la época, que estoy considerando. En el caso de que se produjese un robo, la responsabilidad cuando no se conseguía detener al ladrón se traspasaba a toda la comunidad, con el jefe de dicha comunidad a la cabeza del castigo a recibir. Si, además, el robo había conllevado un homicidio subsiguiente, todo el pueblo debería pagar una mina de plata a la familia del fallecido.

Las costumbres de los amorreos/amoritas (Pueblo semítico que habitó en Siria, la tierra de Canaán, hacia el año 2000 a.C.), pueblo que eran reputados guerreros, tenían como dios principal de su panteón a Amurru/Belu Sadi, que era el dios de la montaña y de la tormenta, mientras que su esposa o Belit-Seri era la dama del desierto. Denominados por los sumerios como los martu/tidnum. Su costumbre de diente por diente, ojo por ojo y pierna por pierna, parece que se había plasmado ya en el Código de Hammurabi.

Las normas en los Códigos de Urnammu y de Eshnunna, especificaban el castigo económico cuantificado por causa de las lesiones corporales producidas en las agresiones. Todo ello tenía como finalidad que el delincuente sufriera en su cuerpo el mismo tipo de lesiones que él hubiera infligido.

Si un hijo agredía a su padre, se le cercenaba la mano agresora. Aquel que borraba, a sabiendas, la marca de un esclavo no propio era así castigado, y, sobre todo, el médico que no ejercía correctamente los tratamientos médicos, y obtenía un resultado de muerte para su paciente.

Si un esclavo negaba el poder de su dueño, se le cortaba la oreja. La mujer que mandaba asesinar a su esposo era empalada. Si un labrador no podía abonar la indemnización debida a su arrendador, por su mala aptitud en el cultivo de los campos, se le arrastraba atado a sus bueyes por el campo que debería labrar correctamente.

En la época del Imperio Medio de Asiria, el marido podía castigar a su esposa, de forma arbitraria y no judicializada, si estaba demostrado ante su comunidad rural que ella le había robado y vendido, luego, los objetos a una tercera persona, y, asimismo, se castigaba al comprador fraudulento de todos estos objetos robados.

El marido en este Imperio Medio de Asiria (siglo XIV a.C. hasta el siglo X a.C.), podía matar o mutilar tanto a su mujer como a su amante, a este último llegando incluso a castrarlo. El padre de una mujer soltera, si esta era violada por un varón casado, podía quitarle al culpable a su propia mujer.

IX.-LA CULPA EN EL DELITO.

El Código de Hammurabi especifica que no se castigaba al acreedor si este moría de muerte natural, más si cabe cuando demostraba su fuerza como trabajador para su deudor. Cuando en una pelea uno de ellos lesionaba al enemigo, si juraba por los dioses que no había querido causarle esa cuantía y gravedad de lesiones, solo debería abonar los gastos médicos ocasionados por esas heridas. Pero, si la herida provocaba la muerte del agredido, el ofensor debería abonar ½ mina o solo 1/3 de mina si el agredido era un mushkenum.

En el Código de Hammurabi se aplicaban todas las normas jurídicas de los sumerios, que castigaban muy seriamente las lesiones, aunque fuesen involuntarias, e inclusive a una embarazada con la consecuencia de un aborto.

Cuando una vaca o un buey o un toro ocasionaban daños, y ya estaba cualificada, a priori, como peligrosa, su dueño era responsable de todo ello con sus propios bienes, por no haber tomado ninguna medida oportuna para evitarlo.

Una mujer nunca era castigada en caso de cometer flagrante adulterio o de bigamia, si su esposo se encontraba en situación de prisionero de guerra. Si un trasquilador era obligado a quitar, por causa de fuerza legal, la marca a un esclavo, no era nunca castigado.

-CÓDIGO DE HAMMURABI-

X.-EL CLASISMO EN LAS SENTENCIAS PENALES.

El Código de Hammurabi subraya, de forma clara, el clasismo existente entre las diferencias de los castigos que se aplicaban según el distinto rol social ocupado; según fuese la categoría social del reo, bien fuera un awilum o un mushkenum o un esclavo. Si un esclavo golpea a un awilum, se le cortará la oreja. Si un awilum lo hiciera con uno de sus iguales, solo deberá ser multado con una mina de plata, aunque si el awilum agredido era de la alta nobleza, el avilum agresor era castigado con 60 latigazos, que debería recibir ante la asamblea del pueblo.

Asimismo, si un noble le arrancaba un ojo o le rompía alguna pierna a un esclavo de otro magnate, debería abonar al dueño del esclavo malherido la mitad de lo abonado por la compra de ese esclavo. Si esas lesiones se producían por la agresión de un awilum contra otro, el castigo se hacía por la susodicha Ley del Talión.

Si un médico tenía un importante error quirúrgico: si el operado era un avilum se le costaba la mano que había sido la causante del mal; pero si el operado era un esclavo y en las mismas circunstancias, se le debería abonar al dueño lo que le había costado el esclavo.

Lo mismo padecería como castigo de un error de construcción por parte de un arquitecto. Si el derrumbe mataba por enterramiento al hijo del dueño de la casa, se mataba al hijo del malhadado arquitecto. Pero si el fallecido era un esclavo, el arquitecto debería entregar un esclavo de las mismas características, al damnificado dueño.

-EL REY GUDEA DE LAGASH-

XI.-LA PENA DE MUERTE EN LA MESOPOTAMIA DE LA ANTIGÜEDAD.

Antes del Código de Hammurabi, la pena de muerte no figuraba prístinamente entre las normas mesopotámicas vigentes. Entre los sumerios, si la mujer no aceptaba o reconocía a su esposo, era arrojada a los ríos Tigris o Éufrates, esto se puede calificar como de una Ordalía o Juicio de Dios prototípicos, que eran las pruebas rituales realizadas para averiguar la culpabilidad o la inocencia de un acusado.

En el Código Lipiteshtar se menciona ya la pena de muerte en el caso de robos con fracturas de miembros o del cráneo (traumatismo craneal o craneoencefálico).

El Código de Eshnunna castiga con esa pena los delitos cometidos con nocturnidad, incluyendo el robo en un campo cercado de un mushkhenum, que eran el grupo social intermedio en Babilonia, y aunque no eran totalmente libres, eran una especie de siervos o de semi-libres, su economía era precaria o no muy boyante, pero sí podían tener esclavos (los wardum), aunque dependían del templo o del palacio para su subsistencia, pero sí podían tener bienes propios.

También era condenado a pena de muerte a todo aquel mushkhenum acreedor, que por realizar un trato crudelísimo hubiese producido la muerte de la esposa o del hijo de otro varón de su mismo nivel social, que se encontraban con él como fianza por las deudas del padre y esposo de ambos.

Si existía un adulterio, la pena de muerte era únicamente para la mujer; e igual castigo recibía todo aquel que hubiese producido un rapto o una violación en la persona de la hija de un awilum.

El Código de Hammurabi castiga con esa pena capital hasta un número de 40 delitos, sobre todo cuando se atentaba contra la propiedad de cualquier tipo y condición: desde substraer bienes que perteneciesen al palacio o al templo, o comprar estos objetos que hubiesen sido robados. Y, asimismo, si se raptaba a un niño o se ocultaba-retenía a un esclavo, ya que ambos eran propiedad indiscutible del padre o del dueño.

Además, eran castigados con la pena capital los robos con producción de fracturas óseas, y los robos y los atracos realizados en el caso de un incendio. En igual caso se castigaba a los que recibían un depósito dinerario de un niño o de un esclavo-wardum-wardu (eran considerados un bien material susceptible de venta o de alquiler. Podían casarse con personas libres, ser manumitidos y llevar negocios. Portaban una marca en el cuerpo o en la cabeza), sin realizar un contrato por escrito. Asimismo, en el caso del arrendatario que realizaba malversación y no podía devolver el doble de lo malversado, bien fuese en ganado o en grano.

Otros que eran penados con la pena de muerte eran los delincuentes, sensu stricto, que acusaban falsamente a un inocente, por causa de un asesinato o por brujería, por robo con violencia o por falso testimonio, en un proceso capital. La mujer adultera y su amante, descubiertos en flagrante adulterio eran condenados a muerte, salvo que se produjese el perdón marital de la infidelidad.

También para aquel que realizase la violación de una mujer casada. La fémina que estuviese con un prisionero de guerra, cuando este le hubiese dejado medios de subsistencia asegurados, si le había sido infiel. Si una mujer solicitaba el divorcio, de un marido que demostraba ante el juez que ella era la única responsable del fracaso matrimonial, era condenada a pena de muerte por medio de la estrangulación.

Se empalaba a las mujeres que ordenaban, bajo el sistema de un complot secreto, el asesinato de su marido por estar enamoradas de otro. El incesto entre suegro y nuera, o entre madre e hijos era castigado con la pena de muerte.

Si no se aceptaba participar en las campañas militares del Rey, o se compraba a otra persona para que fuese en su lugar, era delito de cobardía, y se le asignaba el dinero del condenado al substituto. Si un general alistaba soldados poco preparados para la confrontación bélica, o a los que maltrataba, iba directamente al cadalso.

Asimismo, igual condena les era infligida a las taberneras que engañaban en el peso o en las medidas a sus clientes, o que utilizaban sus tabernas para que se reuniesen delincuentes perseguidos o condenados por estafa. En ocasiones, además de la pena de muerte, se realizaba la confiscación de los bienes del delincuente.

El falso testimonio en los juicios era castigado con la pena de muerte. Por ejemplo, cuando se acusaba, falsamente, de brujería a una mujer, y en este la fortuna del acusado pasaba al acusador.

Asimismo, en el Imperio Mesoasirio la pena de muerte está incrementada para diversas situaciones: En primer lugar, por un homicidio con robo acompañante, sumado a la violación de una mujer casada, lesiones mortales en una embarazada, brujería, o robo de la esposa a su marido estando este enfermo. En todos estos casos, la forma de ejecución sería la de: empalamiento, ahogamiento, quemar en la hoguera y arrastramiento por el ganado. A veces, el cadáver de la víctima era colgado en la puerta de su casa.

Las mujeres que abortaban, en este período mesoasirio, y que habían sido condenadas a muerte, no eran enterradas, ya que se les declaraba malditas ante la divinidad y sus normas.

XII.-LOS CASTIGOS.

La fórmula de la tortura era importante y aceptada legalmente, pudiéndose llegar hasta la provocación de la propia muerte del castigado. En la época prehammurábica, el condenado podía llegar a un acuerdo con el agredido, y por medio de una indemnización, realizando una transacción legal de sus bienes.

En la época del Código del Rey Hammurabi se aplica, literalmente, la Ley del Talión, sensu stricto y sin ambages. Las leyes penales asirias son de una importante crueldad. Era de una gran dureza el castigo que se infligía a las amas de cría que dejaban morir por negligencia al niño que cuidaban, y que consistía en cortarles los pechos, lo que se agravaba cuando esa mujer substituía al niño por otro que estuviera vivo de forma subrepticia o a escondidas.

Cuando se azotaba a un delincuente, esto se realizaba de forma pública para que el castigo tuviese un carácter de humillación, y de descredito, por lo tanto, para el condenado. Entre los asirios el orden social era vital para mantener a aquella sociedad cohesionada, ya que la misma estaba sometida a tantas tensiones políticas y militares por parte de sus múltiples enemigos.

Verbigracia, si un apicultor ganaba tierra de forma espuria, corriendo los mojones que limitaban su campo, y substrayendo las tierras del vecino, por ello se le condenaba a recibir cien bastonazos, se le amputaba un dedo de la mano, debería efectuar trabajos forzados durante un mes, y además estaba obligado a restituirle al afectado el monto del triple de la tierra que le había robado.

Las mujeres casadas asirias solían ir veladas, por lo que si una prostituta se velaba para mejorar su categoría social, era castigada con 50 azotes y se le embadurnaba de brea la cabeza. Pero si el delito era cometido por una esclava, a esta se le amputaban las orejas. Pero, la cuestión se agravaba si alguien que conocía los hechos no los denunciaba a las autoridades, ya que en este caso se le daban 50 latigazos, se le substraían las ropas, se le condenaba a llevar cadenas por la calle, se le cortaban las orejas, y debería realizar un mes de trabajos forzados.

Por fin, si una fémina asiria golpeaba a un varón libre, se le daban 20 latigazos, y se le multaba con 30 minas de plomo.

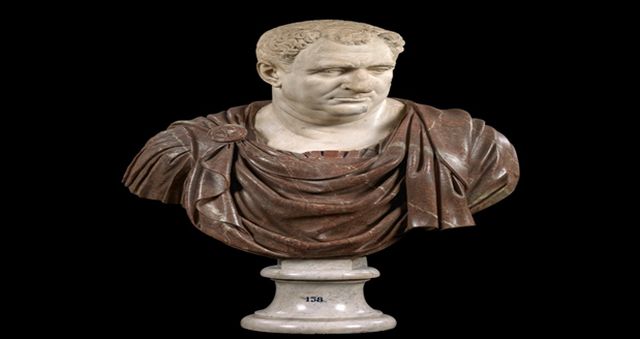

-EL EMPERADOR VITELIO-

XIII.-LA PENA DE CÁRCEL.

Las penas de cárcel eran desconocidas entre los sumerios, acadios, mitanios, babilonios, hititas, elamitas, amorreos y asirios, grosso modo;únicamente, se realizaban arrestos profilácticos domiciliarios con la finalidad de evitar que los que iban a ser juzgados escapasen del brazo de la justicia.

En el caso de mentir en un juicio, que es realizar falso testimonio, o difamar públicamente a alguien, se castigaba al o a los culpables a trabajos forzados.

La duración de este tipo de castigos privativos de libertad, no tenían más que un tiempo de un mes, y nunca se aplicaban ni a las mujeres, ni a los esclavos, de ambos sexos.

-REINAS DE ASIRIA-

XIV.-MULTAS DINERARIAS.

En el caso de las multas pecuniarias, estas conformaban el número más abundante de los castigos existentes entre los reinos mesopotámicos de la Antigüedad. Los perjudicados en el caso de los delitos contra la vida de las personas, contra su salud y su honor, eran los beneficiados de la recepción de la correspondiente multa, estando el culpable obligado a resarcir al perjudicado de lo destruido, sensu stricto.

Existía una más que delgada línea roja de separación entre la categoría de los perjuicios causados, y la cuantía de la multa de resarcimiento. El dinero entregado se calculaba multiplicando el valor del objeto por el doble de su valor, y hasta treinta veces más.

Por ejemplo, el ladrón que robaba a un mushkenum, estaba obligado a restituir lo robado multiplicado por diez, que podía llegar hasta a treinta veces si el latrocinio se realizaba contra el templo o el palacio del rey. Obviamente, si no podía abonar el dinero de la multa creada por la sentencia, entonces era ya condenado a muerte.

-NÍNIVE, CAPITAL DEL IMPERIO DE ASIRIA-

XV.-CASTIGOS INFAMANTES.

Estos eran el segundo bloque de castigos después de los monetarios, y como es sabido son las penas infamantes o aquellas que causan deshonra. En el Código de Hammurabi, el incesto entre padre e hija conllevaba el que el padre fuese despreciado y desacreditado por el resto de los miembros de la comunidad, quienes lo expulsaban, sin ambages, fuera de ella. El final consistía en que perdía la protección de las divinidades, su casa y sus tierras.

Otro ejemplo semejante era el incesto del hijo con su madrastra viuda, tras la muerte del paterfamilias, en este supuesto también era expulsado del domicilio. Cuando un

hijo era expulsado de su domicilio por el deseo del paterfamilias, perdía su derecho a percibir la herencia, y ya no podía ser protegido por su comunidad, el final que le esperaba era el de la cierta esclavitud, y para humillar más, si cabe, a estos hijos desheredados, se los cortaba el pelo al cero.

Pero, asimismo, un padre que renegaba de un buen hijo era castigado igualmente. El Código de Hammurabi y el Código de Eshnunna, también refieren que igual castigo se les aplicaba a los miembros de una comunidad que la abandonaban, demostrando un gran desprecio hacia ella, e inclusive realizando befa o burla de la misma.

Este tipo de castigos infamantes son denominados como gemonías/castigos sumamente infamantes, que provienen de las Scalae Gemonia, que eran un tramo de peldaños situados en el monte Aventino de la Roma de la Antigüedad. Los condenados a muerte eran estrangulados, y luego atados eran arrojados desnudos a las escaleras, en ese lugar se les dejaba para que se pudriesen, pudiéndo ser comidos por perros y otros animales carroñeros, para al final ser arrojados, los restos, al río Tíber.

Dos casos patognomónicos de este tipo de ejecución, fueron los del conspirador prefecto del pretorio, Lucio Elio Sejano (Lucius Aelius Seianus. 20 a.C./Volsinii/Etruria-18 de octubre de 31 d.C./Roma), condenado por delito de Alta Traición, por el emperador Tiberio [Tiberius Iulius Caesar Augustus. Roma, 16 de noviembre de 42 a.C.-Emperador de Roma entre el 17 de septiembre del año 14 d.C., hasta su muerte en Miseno, 16 de marzo de 37 d.C.], del que había sido su confidente.

El delito de Alta Traición se denomina en el derecho romano antiguo como de PERDUELLIO (perduellis/enemigo y duellum/guerra), y se refería a realizar actos hostiles contra el SPQR o Senatus Populusque Romanus/El Senado y el Pueblo Romano, desde levantamientos militares o ayudar a los enemigos, este último era considerado como un muy grave delito religioso o contra los dioses.

Y, el segundo caso sería el del emperador Aulo Vitelio [Aulus Vitellius. ¿Nuceria?, 7 o 24 de septiembre del año 12 o 15 d.C.-Roma, 20 de diciembre de 69 d.C. Ejecución sumaria. Emperador de Roma entre el 19 de abril de 69 d.C. hasta 20 de diciembre de 69 d.C.].

De este emperador escribe el historiador y biógrafo Gayo Suetonio Tranquilo (ca. 70-post 126 d.C.) en su obra ‘VIDA DE LOS DOCE CÉSARES’, 13, 2: “Su voracidad no sólo no tenía límites, sino que era también sucia y desordenada, no pudiendo contenerse ni durante los sacrificios ni en los viajes. Comía sobre los mismos altares carnes y pastelillos, que mandaba cocer en ellos, y por los caminos tomaba en las tabernas platos humeando aún, o que, servidos el día anterior, estaban medio devorados”.

-CIUDAD DE UR-

XVI.-LOS JUICIOS PENALES.

No se tiene certidumbre histórica del número de protocolos judiciales existentes en la Mesopotamia de la Antigüedad. Por todo ello se puede conjeturar que la gravedad y seriedad de los castigos, tienen una relación directa con el interés de asustar a priori a los delincuentes.

Se conoce un procedimiento ejemplar de derecho penal, aunque en este caso se refiere a la ciudad de Isin, una urbe importante de la Baja Mesopotamia, y en la época de su Rey-usurpador Urninurta [¿?-Rey entre 1923 y 1895 a.C.]. Esa ciudad nació de una fundación urbana de los sumerios; hacia el año 2400 a.C. ya sería independiente, mientras que en el año de 2350 a.C. pasaría al dominio del Rey Lugalzagesi de Umma [ca . 2375-Rey de Umma entre 2358 a 2336 a.C. Fallecimiento ca. 2335 a.C.], y luego pasaría al poder y dominio de los acadios, por la derrota del anterior soberano a manos del Rey Sargón I “el Grande” de Acad [Sharrum-kin o Rey-legítimo o Rey-verdadero. Ca. 2360 a.C./Azupiranu-Rey entre 2335 a.C. y 2279 a.C./Acad]. En el año 2015 a.C. sería, nuevamente, independiente hasta mediados del siglo XXI a.C. en que la poderosa ciudad de Ur la conquistó y dominó.

«Se encontraban ante el tribunal tres hombres que habían asesinado a un dignatario del templo, así como a la viuda de este último. La viuda había sabido por los propios asesinos el delito que éstos habían cometido y no presentó ninguna denuncia. Nueve de los miembros del colegio solicitaron que se castigase a los asesinos y a la viuda, a la que consideraban cómplice del delito. Sin embargo, otros dos de los miembros del colegio alegaron en defensa de la viuda que ésta no había tenido una participación activa en el crimen y que, por ello, debía permanecer libre de castigo. Pero, a pesar de esta defensa, el tribunal decidió que no sólo eran culpables los tres asesinos, sino también la viuda, por lo que todos ellos fueron condenados a muerte» (“Sociedad y Cultura en la Antigua Mesopotamia”. Josef Klíma. Akal, 1995/4ª edición. Páginas-211-212).

-HATTUSA, CAPITAL DEL IMPERIO DE HATTI/LOS HITITAS-

XVII.-BIBLIOGRAFÍA ESENCIAL.

-Arnaud, D. (2007): Assurbanipal, roi d’Assyrie. Fayard.

-Binst, O. (Editor) (2000): Oriente Próximo. Könemann.

-Contenau, G. (1950): La vie quotidienne a Babylone et en Assyrie. Hachette.

-Cotterell, A. (Editor) (2000): Historia de las Civilizaciones Antiguas. Egipto. Oriente Próximo. Crítica/Planeta.

-Devismes, F. (1989): Historia de las Grandes Civilizaciones. Espasa-Calpe/Planeta.

-Fernández Palacios, F. (2014): Assurbanipal, un rey asirio ilustrado. Alderabán.

-Frankfort, H. (1989): Reyes y dioses. Alianza.

-Garelli, P. y Nikiprowetzky, V. (1981): El Próximo Oriente Asiático. Los imperios mesopotámicos. Israel. Labor.

-Garelli. P. (1982): El Próximo Oriente Asiático, desde los orígenes hasta las invasiones de los Pueblos del Mar. Labor.

-Gelb, I. I. (1987): Historia de la Escritura. Alianza.

-Gómez Urdáñez, C y Barnés, E. (2003): Próximo y Lejano Oriente. Dastin-Export.

Wagner, C. (1988): Historia del Mundo Antiguo. Babilonia. Akal.

-González Wagner, C. (1989): Historia del Mundo Antiguo. Asiria y su Imperio. Akal.

-González Wagner, C. (1993): El Próximo Oriente Antiguo. Síntesis.

-González Wagner, C. (1999): Historia del Cercano Oriente. Universidad de Salamanca.

-Healy, M. (2004): The Ancient Assyrians. Osprey

-Hrouda, B. (2001): Mesopotamia. Acento.

-James, P. (1993): Siglos de Oscuridad. Crítica.

-Klíma, J. (1995): Sociedad y Cultura en la Antigua Mesopotamia. Akal.

-Lara Peinado, F. (1989): Historia del Arte. El arte de Mesopotamia. Historia-16.

-Lara Peinado, F. (1989): Historia de La Humanidad. Mesopotamia. Arlanza.

-Liverani, M. (1995): El Antiguo Oriente. Crítica.

-Oppenheim, A. L. y Reiner, E. (2003): La Antigua Mesopotamia. Gredos.

-Pettinato, G. (2000): Ebla, una ciudad olvidada. Trotta/Universidad de Barcelona.

-Postgate, J. N. (1999): Mesopotamia Arcaica. Akal.

-Radner, K. (2024): Antigua Asiria. Nun/Erasmus/Almuzara.

-Roaf, M. (1992): Mesopotamia y el Antiguo Oriente Medio. Folio/Del Prado.

-Roaf, M. (2005): Mesopotamia. Folio.

-Rodríguez Neila, J. F.; Ibáñez, A. y Abad, L. (1985): Los Asirios. Historia-16.

-Roux, G. (2002): Mesopotamia. Akal.

-Tovar, A. (1973): Historia del Antiguo Oriente. Montaner y Simón.

-Tovar, A.; Röllig, W. y Gamer-Wallert, I. (1984): Historia del Antiguo Oriente. Hora.

XIII.-CURRICULUM VITAE-

-Del Instituto de Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo”. (CSIC).

-Del Ateneo de Valladolid (Creación año-1872).

-Del Instituto de Estudios Gerundenses (CSIC).

-De la Real Sociedad Arqueológica Tarraconense (CSIC).

-Del Círculo Cultural Péndulo de Baza (UNESCO).

-Socio-Colaborador de la Asociación de Amigos del Reino Astur (2025).

-Del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino (CSIC).

-Del Centro de Estudios Benaventanos “Ledo del Pozo” (CSIC).

-Del Centro de Estudios Fenicios y Púnicos (CSIC).

-Del Centro de Estudios Históricos Jerezanos (CSIC).

-De la Asociación Cultural Héroes de Cavite (2024).

-De la Sociedad Económica de Amigos del País de Avilés y Comarca (Año-2024).

-Del Ateneo Jovellanos (Creación año-1953).

-De la Sociedad Española de Estudios Clásicos (CSIC).

-De la Sociedad Española de Estudios Medievales (CSIC).

-Del Instituto de Estudios Bercianos (CECEL/CSIC).

-De la Asociación Gaxarte, Luanco-Gozón.

-De la Asociación Cultural Proculto, Toro-Zamora.

-De la Asociación Cultural de Estudios Históricos de Galicia. La Coruña.

-De la Asociación Cultural Arte, Arqueología e Historia de Córdoba.

-De la Asociación Cultural Arte, Arqueología e Historia de Bujalance-Córdoba.

-Historiador -Colaborador de la Fundación Gustavo Bueno-Oviedo.

-Del Centro de Estudios Merindad de Tudela.

-Del Centro de Estudios Linarenses-Linares/Jaén.

-De la Asociación Cultural Placentina “Pedro de Trejo”-Plasencia/Cáceres.

-De la Asociación Cultural San Bartolomé de San Martín del Rey Aurelio-Sotrondio/Asturias.

-De la Asociación Cultural Rey Ordoño I-Villamejil/La Cepeda/León.

-De la Asociación de Amigos del Museo Marítimo de Asturias-Luanco.

-De la Asociación Cultural “Raíces Lacianiegas”-Villablino/León.

-Director Médico-Geriatra en Larrañaga/Domusvi

-Licenciado en Medicina y Cirugía/Universidad de Oviedo (año-1996).

-Vicepresidente del I Concurso de Trabajos Cortos de Investigación en Historia de la Medicina en Asturias. Colegio de Médicos de Asturias.

-De la Asociación Cultural Divulgadores de la Historia (año-2023).

–Asociación Cultural de Estudios Leoneses. (año-2023).

-Médico-Valorador de Discapacidades y Daños Corporales del Colegio de Médicos de Asturias.

-549 Críticas Literarias/Ensayo en “Todo Literatura”. Madrid.

-56 Trabajos-Ensayos-Curriculares de Historia en “La Gaceta de Almería”.

-49 (2023) Trabajos publicados en Dialnet.

-35 (2023) Trabajos/Libros publicados en Regesta Imperii /Universidad de Maguncia/Mainz.

-249 Trabajos de HISTORIA publicados.

-41 Biografías de Músicos de Música-Académica/Culta publicadas.

-151 Conferencias impartidas sobre Historia.

-LIBROS PUBLICADOS-

1.-EL GRAN REY ALFONSO VIII DE CASTILLA, “EL DE LAS NAVAS DE TOLOSA”. Editorial Alderabán. 2012. Cuenca.

2.-BREVE HISTORIA DE FERNANDO “EL CATÓLICO”. Editorial Nowtilus. 2013. Madrid.

3.-EL REY ALFONSO X “EL SABIO” DE LEÓN Y DE CASTILLA. SU VIDA Y SU ÉPOCA. Editorial El Lobo Sapiens. 2017. León.

4.-EL REY ALFONSO VII “EL EMPERADOR” DE LEÓN. Editorial Cultural Norte. 2018. León.

5.-URRACA I DE LEÓN. PRIMERA REINA Y EMPERATRIZ DE EUROPA. Editorial El Lobo Sapiens. 2020. León.

6.-EL REY RAMIRO II “EL GRANDE” DE LEÓN. EL “INVICTO” DE SIMANCAS. Editorial Alderabán. 2021. Cuenca.

7.-LA BATALLA DE LAS NAVAS DE TOLOSA. UN MITO HISTÓRICO. Editorial Alderabán. 2023. Cuenca.

8.-HERNÁN CORTÉS. SU PERSONALIDAD Y SU CARÁCTER EN EL IMPERIO AZTECA. Editorial El Lobo Sapiens. 2024. León.

9.-RAMIRO III, REY DE LEÓN. SEÑORÍO DE MUJERES. Editorial Alderabán. 2024. Cuenca.

10.-LOS CARTAGINESES EN LA PENÍNSULA IBÉRICA. Editorial Alderabán. 2024. Cuenca.

11.-LA GUERRA DE LAS COMUNIDADES DE LOS REINOS DE CASTILLA Y DE LEÓN. NUEVO ESTUDIO. Editorial Alderabán. 2025. Cuenca.