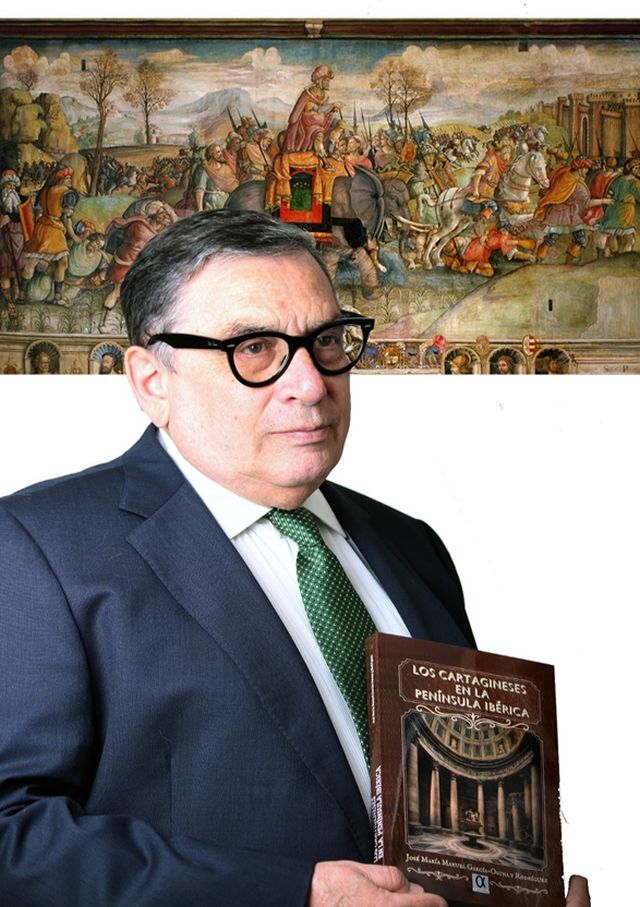

POR: DR. JOSE MARIA MANUEL GARCIA-OSUNA Y RODRIGUEZ

– 2025,-

-Académico-Correspondiente de la Real Academia de Medicina de Asturias (año-2013). RAMPA. IDE.

-Cofrade de Número de la Imperial Cofradía de Alfonso VII el Emperador de León y el Pendón de Baeza. (Creación año-1147) (año-2011).

-Académico-Correspondiente de la Real Academia de Medicina de Castilla-La Mancha (año-2023).

–Socio de Número de la Asociación Española de Médicos Escritores y Artistas. ASEMEYA (año-2011).

-Doctor en Medicina y Cirugía-“La Medicina en el Antiguo Egipto y Dioscórides”/SOBRESALIENTE CUM LAUDE/Universidad de Oviedo (año-2025).

-Socio de Número de la Asociación de Hispanistas del BeNeLux (año-2021).

–Historiador de HISTORIA-16 (año-2007).

-Historiador-Diplomado en Estudios Avanzados de Historia Antigua y Medieval/SOBRESALIENTE/Universidad de León (año-2003).

–De la Asociación Hispania Nostra (año-2016).

-PRÓLOGO-

Este nuevo libro que publico en mi página PERSONAJES DE LA HISTORIA de LA GACETA DE ALMERÍA, fue el estudio analítico de mi Tesis Doctoral sobre Historia Antigua y, además mi LIBRO-10º.

Plutarco de Queronea (h. 46, a. C.-120, d. C) relata el asalto de Aníbal a Salamanca en estos términos:

«Aníbal, el hijo de Barca, antes de hacer su expedición contra los romanos, atacó en Hispania una gran ciudad: Salmántica. En principio, los asediados sintieron temor y acordaron hacer lo ordenado: entregar a Aníbal trescientos talentos de plata y trescientos rehenes. Pero, cuando éste levantó el asedio, cambiaron de opinión y no cumplieron lo pactado. Éste, entonces, volvió y ordenó a sus soldados atacar la ciudad para saqueo de sus bienes».

En este Presente Análisis he escogido únicamente tres capítulos ilustrativos de la obra, precisas para el conocuimiento de “Los Cartagineses en la Península Ibérica” y, además, he incluido algunas novedades bibliográficas.

-BUSTO DE PLUTARCO DE QUERONEA-

-RESUMEN Y PRAEFACTIO DEL AUTOR-

-DR. JOSÉ MARÍA MANUEL GARCÍA-OSUNA Y RODRÍGUEZ Y FERNÁNDEZ-CAÑEDO.

En el presente libro se realiza un acercamiento, lo más pormenorizado posible en función de los datos existentes, a la epopeya del gran Amílcar Barca (c. 275 a. C.-228 a. C.), desde su aparición en la historia, al mando de las tropas cartaginesas en la Primera Guerra Romana o de Roma contra Cartago, su venida a Iberia y su muerte en la Península Ibérica.

A continuación, su substitución por su yerno Asdrúbal Janto o “el Bello” (c. 270-221 a. C.), las acciones de éste, con la construcción de Qart Hadashdt o Carthago Nova y su muerte.

Se ha procurado, a pesar de no existir las pertinentes fuentes púnicas o cartaginesas, realizarlo todo desde el punto de vista de los cartagineses, expurgando en las fuentes originales de los historiadores que escribieron desde el lado del Estado del SPQR (Senatus Populusque Romanus) y haciéndolo como lo hubieran hecho los historiadores procartagineses.

Utilizo, de forma indistinta la denominación de Guerras Púnicas, que ha sido lo habitual, por considerar a los cartagineses o culpables de ellas, asimismo como Guerras Romanas, porque estoy convencido de que Roma condujo a Cartago a la provocación total y absoluta, y la más aséptica de Romano-Púnicas.

Se utiliza algún aserto latino como homenaje a la lengua del Lacio y de los romanos que, existen muchas posibilidades, de que fuese conocida por tres inteligencias políticas tan preclaras como eran las de Amílcar Barca, su yerno Asdrúbal el Bello, y su hijo Aníbal Barca, que son el objeto del presente trabajo. No se abandona la mención necesaria a la geografía y a la sociología en las que se movieron tanto los cartagineses como los romanos.

Se ha utilizado un texto completo de la magnífica novela-histórica Salambó, sobre la tortura de Mato (uno de los caudillos de la rebelión de los mercenarios), por considerarlo muy ejemplificador de la desesperación del Estado cartaginés frente a la tragedia de su derrota en la Primera Guerra Romana, y como luchaban por su supervivencia, hasta la extenuación y sin cuartel, por ello cualquier debilidad frente a la subversión solo serviría para dar alas a su gran enemiga, la República del SPQR.

Las novelas históricas de la bibliografía resumen, por su calidad y rigor histórico, como ven los historiadores-novelistas de la actualidad las relaciones humanas, a todos los niveles, que se produjeron entre Roma y Cartago en la Antigüedad, y como se piensa que eran los seres humanos que vivieron aquella tragedia.

Y, sobre todo, se realizan juicios de valor, fundamentados en los textos de las fuentes, para demostrar que Roma tuvo la culpa de la eliminación de una de las mejores civilizaciones de todos los tiempos, al fin y al cabo formo parte del Centro de Estudios Fenicios y Púnicos. Utilizó el vocablo Hispania para referirme a la Península Ibérica, para una mayor comprensión, cuando en puridad ortodoxa el nombre peninsular, que también utilizó, sería el de Iberia.

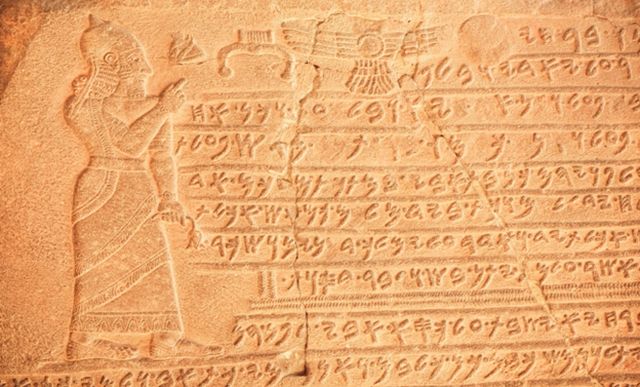

Los fenicios o púnicos fueron calificados por los griegos como phoinikes, los rojos o los de púrpura, por sus túnicas de ese color. Su tierra abarcaba desde la desembocadura del río Orontes hasta la ciudad de Haifa, y la llamaban Kana’an o Put. Por lo tanto, ellos se llamaban como canaaneos o kena’aní o hijos de Canaán o binkena’an. Los romanos llamaron púnicos, exclusivamente a sus irredentos enemigos cartagineses.

-SU PANTEÓN ESTABA CONFORMADO POR:

–Astarté. Diosa de Sidón. De la fecundidad. Su equivalente púnico sería Tanit.

–Eshmun. Dios de Sidón. El de la sanación o curación de las enfermedades.

–Baal. Dios supremo. Amo o Señor. Baal Hammon sería el equivalente a Zeus o a Júpiter.

–Anat/Tanit. La esposa de Baal. La señora. Diosa egipcia y cananea.

–Reshef. Dios de las calamidades.

–Chusor. Considerado el primer navegante de la historia por los fenicios.

–Hadad. Dios del aire y de las tormentas.

–Melkart. Dios de Tiro. Era la suma divinidad regia de los tirios. En Cartago podría ser el equivalente de Hércules o de Herakles.

–Bes. Dios tutelar de la infancia.

–Paam. Diosa de la prostitución ritual.

–Moloch. Dios protector. Se cree que el tofet de los sacrificios rituales de los niños estaba bajo la advocación de esta divinidad. Aunque esos sacrificios se prohibieron ya hacia el siglo V a. C., y solo se sacrificaban los primogénitos de las clases altas o medias-altas de Cartago, sin posibilidad de rescate por dinero o por medio de niños de familias más desfavorecidas económica o socialmente.

Cuando la gran civilización comercial norteafricana sea barrida, con la saña habitual de los romanos, de la faz de la Tierra, por medio de uno de los genocidios mayores de la historia, todas las riberas del Mediterráneo deberían haber llorado su desaparición. Fueron los inventares del alfabeto consonante, y del comercio más ortodoxo que recuerda la historia, pero los romanos no les dejaron ni los ojos para llorar.

Sus mujeres eran mucho más libres que las de los romanos, y solo comparables a las de los espartanos. Su constitución como la de Esparta generaría admiración en Platón y en Aristóteles. Pero no habían sido creados para el rencor y el odio patognomónico habitual entre los hijos del río Tíber hacia sus enemigos. Cuando por causa de su inexplicable derrota en la Primera Guerra contra Roma, se vean obligados a llegar a Iberia, crearan un comportamiento diferente, con los indígenas, mayoritariamente a su favor.

Eran los mejores marinos de la época de la Antigüedad, y su marina de guerra vencía siempre, hasta que los romanos copiaron una de sus naves. Sus generales debían cargar con el peso de la absoluta responsabilidad en las batallas, y si eran derrotados muchas veces eran crucificados.

El Senado cartaginés estaba situado en un edificio que poseía una balanza en el frontispicio de su puerta.

Estaban comandados por el equivalente a los cónsules republicanos de Roma, y eran denominados sufetes. En la Balanza de Cartago existían dos grupos políticos muy enfrentados, que representaban a dos tipos de sociedad, uno era el de la oligarquía agraria africanista dirigida por Hannón “el Grande” y sus fieles, y volcada hacia todo tipo de pactos con Roma, este grupo era sumiso con los superiores y déspota con los inferiores.

El otro grupo equivalente al de los populares de Roma, estaba vinculado a las clases populares y a la clase media comercial o mercantil, era digamos haciendo una abstracción histórica la izquierda de principios del siglo XX, muy concienciada en que la ética pública era importante, y en que era preciso salir de África, estaba dirigido por Amílcar Barca y su clientela. Pero, por desgracia la cohesión popular que existía en la sociedad romana, no existía entre los cartagineses.

Su milicia era de tipo profesional o mercenaria, y solo los ciudadanos se encontraban entre los cuadros militares de oficiales. Aunque, sí existía una guardia ciudadana para vigilar y defender la propia urbe tiria.

Su fundación (año 814 a. C., aunque hoy se considera la fecha entre los años 825 y 820 a. C.) correría a cargo de una mujer o princesa de Tiro, llamada Dido o Elishat o “la Errante”, en la misma época que la de Roma (mitológicamente fundada por Rómulo y Remo, hacia el 21 de abril de 753 a. C.).

La ciudad poseía dos grandes puertos, que eran considerados dos auténticas maravillas en su época, uno comercial y otro militar. Los púnicos o cartagineses varones llevaban largas barbas sin bigote. Las mujeres estaban en las casas, como las romanas, e iban veladas; pero en la época de los Bárcidas estaban en un nivel social bastante más elevado que las féminas de Roma.

Será una mujer la que defienda la ética y el valor social de los púnicos en la Tercera Guerra Romana o Púnica, recriminando a su esposo, comandante del ejército, su cobardía. Otra mujer, Sofonisbaal, será reputada como inteligente y bella por antonomasia en la época de la Segunda Guerra Romana/Púnica, siendo negociadora eximia para su propia patria. “Fidem erga populum punicum”.YA ESCRIBÍA EL PRELADO Y OBISPO CARTAGINÉS SAN AGUSTÍN DE HIPONA SOBRE LA LENGUA CARTAGINESA, LA CUAL TODAVÍA ERA UTILIZADA EN EL NORTE DE ÁFRICA HACIA EL SIGLO V D. C. EN SU EPÍSTOLA XVII DEL AÑO 401D. C. INDICA QUE:

«Quae lingua si improbatur abs te, nega Punicis libris, ut a viris doctissimis proditur, multa sapienter esse mandata memoriae. Poeniteat te certe ibi natum, ubi huius linguae cunabula recalent».

QUE SE PUEDE TRADUCIR POR:

«Si rechazas esta lengua, estás negando lo que han admitido muchos hombres eruditos: son muchas las cosas que han sido sabiamente preservadas del olvido gracias a libros escritos en púnico. Hasta avergonzado debieras estar de haber nacido en el país en que la cuna de este idioma todavía sigue caliente».

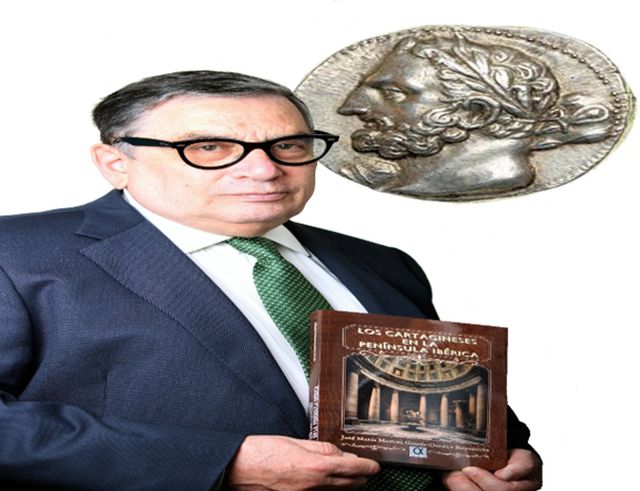

-MONEDAS CON LA EFIGIE DE MELKART-HÉRCULES. CÁDIZ/GADIR–

SU ESPÍRITU MERCANTIL ES DESCRITO POR HERÓDOTO EN SUS RELATOS LIBIOS:

«Los cartagineses desembarcan en la playa sus mercancías para exponerlas. Regresan a los barcos y hacen humo para avisar a los indígenas. Estos, al ver el humo se acercan al mar y colocan al lado de las mercancías el oro que ofrecen, para luego retirarse. Los cartagineses vuelven a bajar a tierra y miran lo que han dejado. Si les convence, cogen el oro y se van. Si no, vuelven a subir al barco a la espera de que los nativos mejoren la oferta». “Fidem erga populum punicum”.

POLIENO (MACEDONIA, SIGLO II D.C.) FUE ABOGADO Y ESCRIBIÓ SOBRE MATERIA MILITAR. EN SU OBRA NOS HA TRANSMITIDO EL HEROÍSMO DE LAS MUJERES SALMANTINAS O ‘LEGIONENSES’ DE SALAMANCA:

«Aníbal en Iberia puso cerco a una ciudad grande: Salmántida; hicieron un tratado para, recibiendo trescientos talentos de plata y trescientos rehenes, levantar el cerco. Pero no cumpliendo los salmantinos lo convenido, volviendo Aníbal lanzó los soldados a saquear la ciudad. Suplican los bárbaros que se les deje salir con un vestido junto con sus mujeres, después de abandonar las armas, las riquezas y los esclavos. Las mujeres, habiendo ocultado las espadas bajo sus vestidos, se las entregaron a los hombres. Y los soldados de Aníbal se pusieron a saquear la ciudad. Y las mujeres, animando a gritos a los hombres, les entregaron las espadas; y algunas, siguiendo a los hombres, atacaron a los que saqueaban la ciudad, de suerte que a unos hirieron y a otros mataron y se batieron juntos».

El susodicho historiador griego Polieno abunda más, si cabe, en la cuestión del valor de las mujeres vacceas de Salamanca. Urbe que sería cedida, a posteriori, por los vacceos a los vettones, al estar muy alejada del núcleo principal de aquella mencionada gentilidad, que era la de los habitantes de la Tierra de Campos, cuya ciudad más importante era Arbucola (Toro), mientras que Helmantike se encontraba en el cogollo de las tierras de los vettones, e indica: «…pero, Aníbal, quien admirado por la valentía de sus mujeres [las féminas vacceas helmanticenses], por causa de ellas devolvió a sus hombres la patria y la riqueza».

Polibio de Megalópolis (203-120 a. C.) llama Helmantike a esta ciudad de la ulterior medieval Extremadura leonesa, bien de vacceos o de vettones, que significa “TIERRA DE ADIVINACIÓN”.

I.-LOS DOMINIOS TERRITORIALES DE CARTAGO EN ÁFRICA-

1º) LA REGIÓN PROPIAMENTE PÚNICA–

Con las características patognomónicas inherentes a una polis griega, aunque matizadas por la idiosincrasia habitual de la cultura fenicio-púnica, estaba conformada por la propia ciudad y su hinterland, el territorio va a estar dedicado a la agricultura, de límites imprecisos y de tamaño reducido, abarcará los extrarradios de la propia urbe capitolina, los viñedos y los campos circundantes y el País de Bagrades (Mácara), incluyendo el cabo de Bon, el territorio finalizaría en la frontera con el alfoz de la segunda ciudad púnica, Útica.

La propiedad del suelo era de los ciudadanos cartagineses que habrían conseguido expulsar, en el pasado, a los indígenas líbicos, los cuales tendrían vedado el residir en dicho territorio como hombres libres de pleno derecho; en este territorio los púnicos crearon grandes latifundios que eran trabajados por sus esclavos africanos, la agricultura que se practicaba era extensiva y mixta: cereales, frutales, ganadería, vid y apicultura.

Por todo ello se puede afirmar que aquí radicaba la base la riqueza de la plutocracia agraria ciudadana púnica. Esta agricultura planificada de forma tan extraordinaria era el motor de la riqueza y el poder de los cartagineses, de ella obtenían los ingresos y las provisiones necesarias y pertinentes para su versátil milicia.

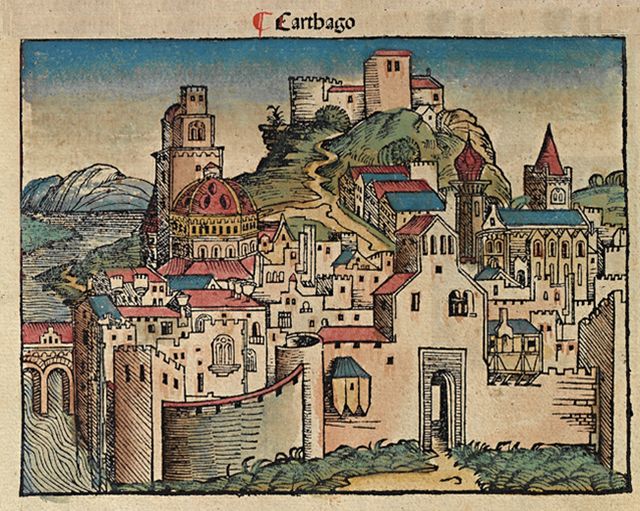

-LAS RUINAS DE CARTAGO EN TÚNEZ-

2º) EL TERRITORIO LÍBICO–

Era una zona muy extensa y de límites imprecisos y variables que se podría extender por el Occidente hasta Sica, a 160 kilómetros de la urbe capitolina; aquí los nativos líbicos eran los propietarios de la tierra. Los latifundios estaban cercanos a las ciudades asociadas o confederadas con Cartago y que eran: Útica, Hipozarita, Leptis Magna, Tapso, Sica, etc. Por lo tanto, el territorio va a ser calificado por los griegos como “libiofenicio”, y algunas de sus ciudades podrían ser refundaciones.

«Debemos suponer que la agricultura de esta zona resultaría como su economía, mixta. Alrededor de las ciudades “confederadas” de Cartago, encontraríamos una estructura económica que imitaría de cerca la de la capital púnica y su comarca inmediata. El campo líbico (los pagi), propiamente dicho, se dedicaría al cultivo extensivo del cereal y a la ganadería, con un papel económico muy importante: servir para el mantenimiento y aprovisionamiento, no de la ciudad, que podemos suponer alimentada a través de su propia chora, al menos esencialmente, sino de los ejércitos mercenarios y del propio ejército territorial que vigila este hinterland libio. Sus excedentes se dedicarían a la exportación estatal»[1].

De este territorio se conseguirían los mercenarios, más o menos voluntarios, para la milicia púnica, según el esquema simplista desarrollado, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en las colonias europeas ultramarinas, que consistía en reclutar indígenas como soldados, pero, en el caso de los púnicos, siendo la oficialidad cartaginesa; cuando se produjese una guerra de cierta importancia, estos cuerpos militares de vigilancia serían incrementados con los componentes de los ejércitos de mercenarios de carácter extraordinario, casi con toda probabilidad esta zona era un territorio de capital importancia para el Estado púnico, desde los puntos de vista económico y militar y, seguramente, en el caso de la recluta de soldados mercenarios, el coste sería barato.

Los funcionarios cartagineses se encargaban, con dedicación exclusiva, a la administración de estas tierras, imponiendo a los indígenas formas de asentamiento rural de tipo geométrico, que más tarde Roma imitaría miméticamente, a la par que estos colonos se verían obligados a adoptar formas y técnicas agrícolas coloniales próximas a las de la esclavitud; también Roma lo imitaría a posteriori.

En esta zona existirían algunos enclaves de los númidas que se fundamentarían en las relaciones de dependencia personal y no contractual, el ejemplo patognomónico sería el del yerno de Amílcar, el príncipe Naravas.

«En aquellos tiempos Naravas, que era un númida de los de linaje más ilustre y estaba poseído de ardor belicoso, hombre siempre inclinado a favor de los cartagineses, tendencia que le venía ya de familia, entonces se reafirmó en ella, gracias a la admiración que sentía por Amílcar como general»[2]

3º) ZONAS SUBDESÉRTICAS LIMÍTROFES Y ENCLAVES DEL NORTE DE ÁFRICA–

En esta zona se encuentran los enclaves coloniales, sensu stricto, sobre todo en la costa, al Sur y al Oeste de la segunda zona ya citada. Estas poblaciones eran pequeñas y étnicamente mixtas, y aunque predominan los indígenas, la cultura y la economía son cartaginesas; en caso de guerra, la urbe capitolina tiria podría percibir algún tipo de impuesto como esfuerzo de guerra y cierta ayuda humana para poder mantener la logística y la intendencia, su dependencia económica, de la metrópoli, era precaria, pero la cultura era más creativa e híbrida.

La base ineluctable de su nacencia fue la comercial:

- Los enclaves de la costa o escalas o fondeaderos, serían creados en puntos aptos para el intercambio comercial con el interior y como la navegación era de poco calado o de cabotaje y con escasez de provisiones, era obvio que los barcos fondeaban en esos abrigos costeros nocturnos. En estos poblados los púnicos comerciaban con el indígena como intermediario y en situación de indudable ventaja con respecto a aquellos que llegaban por mar y que, para cualquier tipo de tratos mercantiles con los aborígenes, deberían utilizar a los mercaderes cartagineses estables locales.

- Los enclaves del interior o baluartes eran fortificados y tendrían su origen en las rutas naturales terrestres hacia el interior del país o en las rutas de la trashumancia, su duración fue efímera pero su censo fue elevado.

«Estos indígenas de la zona costera interior del Norte de África, habitantes ya de las regiones subdesérticas y montañosas del Magreb, serían los llamados númidas [pastores nómadas y trashumantes], de organización social de tipo tribal y territorios de fronteras inciertas y cambiantes, no solo de generación en generación, sino de año en año y de lustro en lustro; lo que les convierte en extraordinariamente impermeables a las formas tradicionales de control político y aculturación del mundo antiguo. Ello, a pesar de la importancia estratégica de estas tribus para mantener seguro el dominio de la zona costera»[3].

La importancia de estos númidas, dentro del Imperio de los cartagineses en el Norte de África es enorme, ya que por su forma de vivir y su indubitable sentido identitario, eran una amenaza constante para todo el sistema político y económico de los cartagineses, incluyendo a la propia chora o territorio de la propia ciudad [polis] de Cartago; eran esenciales para la conformación de la dinámica, magnífica y maniobrera caballería ligera del ejército cartaginés, que tantos quebraderos de cabeza provocaría, siempre, a sus enemigos.

[1] J. Gómez de Caso Zuriaga. “Amílcar Barca y la política cartaginesa, 249-237 a. C.”; págs. 261-262.

[2] Polibio. “Historias”, I, 78, 1.

[3] J. Gómez de Caso Zuriaga; págs. 266-267; op. cit.

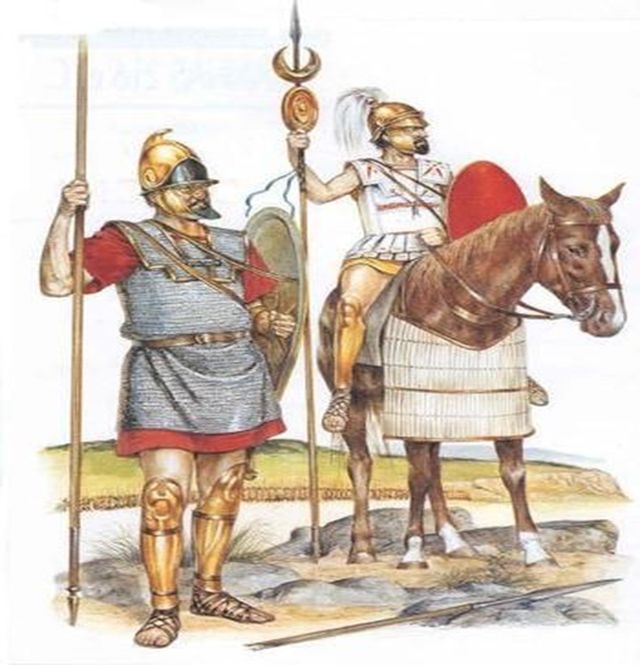

-REPRESENTACIÓN DE DOS SOLDADOS CARTAGINESES-

Los ejércitos helenísticos y romanos basaban su fuerza de caballería en la homónima pesada que estaba muy limitada en su actuación al no conocer el estribo, los púnicos se van a fundamentar en la caballería ligera que era mucho más ágil y efectiva para la aproximación directa y poder realizar algún tipo de maniobra envolvente en contra de los enemigos.

Los cartagineses comenzarían a utilizarla hacia el año 406 a. C., y no podrían perfeccionarla hasta el siglo III a. C., su maestro por antonomasia sería Aníbal Barca “el Grande” y el efectivo paradigma bélico sería la simpar batalla de Cannas (2 de agosto de 216 a.C.).

«En la época que nos ocupa (y después), el Estado cartaginés resulta excesivamente dependiente de los númidas como arma táctica y, dado que resulta un pueblo, como decimos, de formas de vida poco permeables a la dominación política o cultural, los cartagineses no lograrían nunca su control político en forma duradera. Ello será especialmente grave por cuanto los númidas se muestran casi tan peligrosos como aliados que, como enemigos, pues resultan sumamente variables, poco firmes en sus compromisos y olvidan con demasiada frecuencia sus promesas de amistad eterna ante la mínima adversidad u ofensa. Aunque comienzan a aparecer en la historia militar de Cartago en el 406 a. C., su chaqueteo ya se inicia en el s. IV a. C., con la guerra de Agatocles, para aprovecharse de la invasión de Régulo a mediados de la década de los cincuenta del s. III a. C. y de la revuelta líbica ahora»[1].

Por todo ello se puede indicar, sin ambages, que los númidas no están sometidos al imperium de los púnicos.

En la Antigüedad, los pueblos aliados de una metrópoli o Imperio importante suelen o pueden flaquear si la metrópoli comienza a sufrir derrotas llamativas, este comportamiento lo van a intentar los Bárcidas, primeramente Amílcar, durante la Primera Guerra Romana/Púnica, cuando buscará la fórmula pertinente para poder crear grietas en la unión que existía entre Roma y sus aliados, y luego Aníbal que también lo intentaría en el devenir de la Segunda Guerra Romana/Púnica, pero en ambas circunstancias bélicas se puede deducir, por la evolución de los acontecimientos, que los númidas tenían la convicción de que la amistad y la alianza con la metrópoli cartaginesa eran coyunturales; por todo ello se puede colegir que el control político y militar de Cartago sobre los númidas era precario e incierto, aún en los momentos bélicos más favorables para los cartagineses, pero había alguna posibilidad de controlarlos si se establecían algún tipo de relaciones feudo-vasalláticas con los caudillos númidas, tales como el príncipe Naravas, Massinisa y Sifar. El ejemplo paradigmático de ellas es la relación suegro-yerno entre Amílcar y Naravas.

Pero donde el influjo de Cartago se dejó sentir fue en el plano religioso y cultural, hasta tal punto que se llegó hasta a producirse un auténtico sincretismo cultural y religioso, la capital de todo ello sería la urbe de Cirta con su santuario de la deidad púnica por antonomasia, como lo era la de Baal-Hammón, la base de todo ello estaría cimentada en las relaciones económicas y militares entre los cartagineses y los númidas.

Era obvio que Cartago necesitaba que tanto la zona libio-fenicia como la de los númidas hicieran de frontera y fueran la expansión natural del dominio de los púnicos por el Norte de África, para ello Cartago va a realizar las expediciones necesarias para que ambos pueblos indígenas se comportasen rectamente y cumpliesen la función complementaria que les era asignada por los cartagineses.

[1] J. Gómez de Caso Zuriaga, pág. 268; op. cit.

-RUINAS DE CARTAGO. TÚNEZ-

4º) LOS EMPORIOS-

Eran la franja costera que abarcaba desde el golfo de Gabes hasta la ciudad de Leptis Magna, comprendiendo unos 450 km. de costa, que estaban conformados por colonias-factoría, de población y economía mixtas.

La citada ciudad era una especie de aduana de los cartagineses hacia el Egipto ptolemaico, y la mencionada Leptis Magna abonaba a Cartago, por el permiso para ejercer esa función aduanera, un talento (más o menos un millón de pesetas/seis mil euros) de plata al día.

También se desarrollaba una economía de tipo agrario, pero existía un tercer aspecto y que se encuadraba dentro de los sectores secundario y terciario, como fuente de materias primas vitales para la urbe capitolina cartaginesa, tanto en el orden de la pesca para salazones y elaborados de factoría in situ, como fuente de producción de múrex, que, como es público y notorio, eran los moluscos con los que se elaboraba el tinte de púrpura que, según los griegos, era el color que definía a los fenicios; también se realizaba la fabricación de joyas y bisutería con los corales de la zona y, además, servía como estación de término para la compraventa de esclavos, y del comercio de marfil y de oro.

Cartago era la única garantía defensiva de los Emporios frente a la posible depredación de los indígenas de la región; el rol esencial de estas factorías será el de ser los intermediarios manufactureros y comerciales.

En la recién finalizada guerra de los mercenarios o inexpiable (241-238 a.c.), Mato se va a dirigir en sus arengas para la secesión a la segunda zona ya citada, de economía agrícola y conformada por indígenas, pero que estaban sometidos, política y económicamente, a la urbe capitolina tiria, ya que los impuestos exigidos, brutalmente, en esta crudelísima conflagración bélica, fueron próximos a la mitad de la producción del territorio, sin ningún tipo de exención, además los funcionarios púnicos de la región eran valorados, en Cartago, en función de los tributos que conseguían cobrar para la metrópoli, fuese como fuese.

Y los estrategos libio-fenicios mantenían el territorio pacificado y sometido, utilizando los más variopintos métodos del terror.

«En la guerra precedente, los cartagineses, creyendo tener pretextos razonables, habían gobernado con suma dureza a los habitantes de África: les habían arrebatado la mitad de todas sus cosechas y habían impuesto sobre las ciudades el doble de los tributos anteriores, sin conceder ninguna exención a los pobres ni la más mínima reducción en lo que cobraban. Admiraban y honraban no a los generales que trataban a las gentes con suavidad y benevolencia, sino a aquellos que les aportaban más tributos y subsidios y a los que procedían peor con las poblaciones del país. Entre estos últimos se contaba Hannón. Así pues, los hombres no precisaron de una exhortación para sublevarse, sino solo de una señal; y las mujeres, que habían tolerado hasta ese momento los arrestos de sus maridos e hijos a causa de los tributos, entonces en cada ciudad se conjuraron a no ocultar nada de lo que poseían y se despojaron de sus joyas sin ninguna vacilación para contribuir a pagar las soldadas»[1].

Y, como era de esperar, Roma, aplicaría la misma fórmula pavorosa en la Hispania provincial, tras vencer a Cartago en la Segunda Guerra Romana/Púnica; no obstante, el encargado de endurecer las condiciones para esta zona durante la susodicha Primera Guerra entre Roma y Cartago, sería el estratego libio-fenicio Hannón “el Grande” y, de esta forma, su cruel comportamiento le iba a servir para ganar fama y conseguir adeptos entre los miembros de la oligarquía agraria africanista, sobre todo con la finalidad de torpedear cualquier tipo de proyecto elucubrado por sus irredentos enemigos, como era el clan de los Bárcidas-Barca, ya que con todo ello incrementaba el peculio de las arcas del Estado cartaginés, mientras que Amílcar Barca que estaba entregado a una guerra de posiciones, sine die, en Sicilia disminuía, de forma alarmante, el caudal de las arcas del Estado púnico.

[1] Polibio, I, 72, 1-5; op. cit.

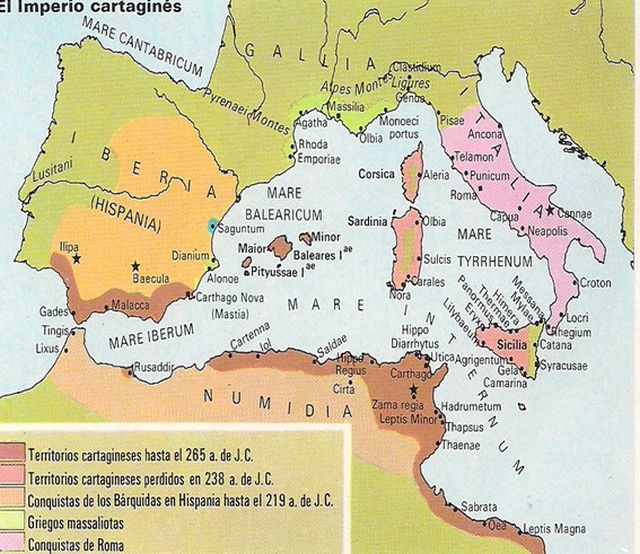

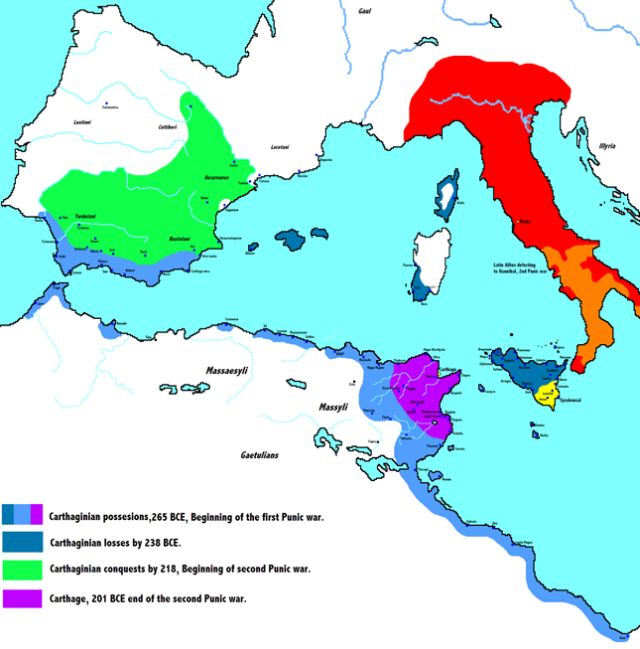

-MAPA DEL IMPERIO CARTAGINÉS-

La pretensión que tiene la milicia púnica es la de ampliar el territorio, a las órdenes del general Hannón “el Grande”, y bajo el estilo militar de duras expediciones se manifiesta por: la extensión por la fuerza de las armas de la magnitud del territorio, en la búsqueda de la gloria personal de los gobernadores que van a tener el gobierno sobre el territorio libio-fenicio, y en el botín allegado para incrementar las arcas del Estado cartaginés, pero también para los bolsillos de los soldados púnicos del ejército de ocupación y, por supuesto, para la propia ciudad de Cartago.

Es comprensible, por consiguiente, el odio y el deseo de venganza de los indígenas del territorio, y, por lo tanto, Mato, podrá obtener buenos soldados y ayudas económicas ingentes de la zona, para poder plantar cara a las tropas de la urbe capitolina púnica enviadas contra él, incluso llegando a permitirle concebir la idea de la propia destrucción de Cartago.

«Surtieron con tanta abundancia a los hombres de Mato y de Espendio, que no solo abonaron a los mercenarios lo que restaba de sueldo según las promesas que se les habían hecho para que se sublevaran, sino que desde entonces hubo sobra de provisiones. De modo que los que deben tomar decisiones, si quieren acertar, han de mirar no solo al presente, sino también, e incluso más, al futuro»[1].

[1] Polibio, I, 72, 6-7; op. cit.

-VISIÓN IDEALIZADA DE CARTAGO, 1493. NUREMBERG CHRONICLE-

II.-LA SOCIOLOGÍA POLÍTICA CARTAGINESA. SUS LEYES-

«Cartago goza, al parecer, todavía de una buena constitución más completa que la de otros Estados en muchos puntos, y semejante en ciertos conceptos a la de Lacedemonia. Estos tres gobiernos de Creta, de Esparta y de Cartago tienen grandes relaciones entre sí, y son muy superiores a todos los conocidos. Los cartagineses, en particular, poseen instituciones excelentes, y lo que prueba el gran mérito de su constitución es que, a pesar de la parte de poder que concede al pueblo, nunca ha habido en Cartago cambios de gobierno, y lo que es más extraño, jamás ha conocido ni las revueltas ni la tiranía. Citaré algunas de las analogías que hay entre Esparta y Cartago. Las comidas en común de las sociedades políticas se parecen a las “fidicias” lacedemonias o espartanas: los Ciento Cuatro reemplazan a los éforos, aunque la magistratura cartaginesa es preferible, en cuanto sus miembros, en lugar de salir de las clases obscuras, se toman de entre los hombres más virtuosos. Los reyes y el Senado se parecen mucho en las dos constituciones, pero Cartago, que es más prudente y no toma sus reyes (sufetes, shpht, equivalente a los cónsules de Roma) de una familia única, tampoco los toma de todas indistintamente, y remite a la elección y no a la edad el que sea el mérito el que ocupe el poder. Los reyes, que poseen una inmensa autoridad, son muy peligrosos cuando son medianías, y en este concepto en Lacedemonia-Esparta han causado mucho mal. (…)»[1].

Aristóteles sobre las mujeres de Esparta y de Cartago:

“El relajamiento de las leyes de Esparta y de Cartago con respecto a sus mujeres es a la vez contrario al espíritu de la constitución de los Estados Púnico-Cartaginés y Lacedemonio-Espartano. Las mujeres pasan la vida entregadas a los desarreglos y excesos del lujo, y esto significa que el estado carece de leyes”[2].

Platón y las mujeres de Cartago y de Esparta. Era un gran admirador de ambos estados:

“Afirmaba que la concesión de derechos políticos y civiles a las mujeres alteraría substancialmente la naturaleza del hogar y de los estados Cartaginés-Púnico y Lacedemonio-Espartano”[3].

[1] Aristóteles de Estagira. “La Política”.

[2] Aristóteles de Estagira. “La Política”.

[3] Platón de Atenas. “La República”.

-POSESIONES DE LOS CARTAGINESES EN IBERIA-

III.-LA FAMILIA DE LOS BÁRCIDAS/BARCA Y CARTAGO (QRTHDSHT O LA CIUDAD NUEVA O KART HADASHT O QART HADASHT)-

Los nombres púnicos eran mayoritariamente teóforos, que son aquellos que llevan el nombre o la partícula definitoria de una divinidad, este hecho, incuestionable, deja al descubierto, una vez más, la malicia de la propaganda antipúnica de los romanos, que solían acusar a los africanos de impíos e irreligiosos.

En general, se designaba entre los fenicios a una persona por su nombre y por el de su padre e, inclusive, por el de su abuelo, mientras que el uso de los apodos o motes o calificativos era escaso o inexistente, salvo excepciones muy contadas.

Melkart era el gran dios de Tiro, la madre-patria de Cartago, y era el equivalente del Heracles griego y del Hércules romano, era el patrón divino de la expansión fenicia hasta el Occidente norteafricano, traído el culto por la princesa tiria llamada Dido o Elishat o Elisa o “la errante”, la mítica fundadora de Cartago.

El primer Amílcar (Bdmlqrt o “hermano de Melkart”) que aparece en la historiografía será el almirante cartaginés homónimo que sería derrotado, estrepitosamente, por la coalición militar formada por los tiranos griegos: Gelón de Siracusa y Tierón de Agrigento, en la batalla naval de Himera (Sicilia), en el año 480 a. C., y que, por vergüenza, se inmolaría en la pira sacrificial creada ad hoc.

Por todo ello, y para evitar la innegable confusión de tantos nombres iguales, los púnicos en sus estelas funerarias votivas hacen mención al nombre del oferente y el de su padre y, en contadas ocasiones, esbozan una auténtica genealogía, por lo tanto, un apellido o apelativo era lo que distinguía a los cartagineses que poseían el mismo nombre.

En el caso de Amílcar, el distintivo nominal proviene del vocablo semítico BRQ o rayo o relámpago, que en griego correspondería a la palabra keraunos, que los epígonos militares de Alejandro III “Magno” de Macedonia utilizarían en su onomástica con profusión.

El origen de la familia Barca se pierde en la más flagrante mitología cartaginesa, el relator de este hecho es Silio Itálico que indica que el más antañón antepasado de Aníbal sería el mítico Belus, cuyo hijo sería un hermano de la no menos mitológica fundadora de la urbe norteafricana, la susodicha Dido.

Se sabe, que existió un rey llamado Baal de Tiro, hacia el segundo cuarto del siglo VII a. C., y sería el férreo protectorado contemporáneo realizado por los grandes reyes de Asiria, Assarhaddón (?-681-689 a. C.) y Assurbanipal (685-669-627 a. C.), la causa de la diáspora de los tirios hacia la colonia fundada por sus antepasados (a finales del siglo IX a. C.), en el Norte de África, y de esta forma reforzarán a esa Cartago.

«Esta ira contra el territorio de Italia y las posesiones de Saturno se la inculcó el furor de su padre cuando todavía era un niño. Procedente de la familia sarrana (tiria) del viejo Barca, contaba entre sus antepasados con el mismísimo Belo (rey legendario de Tiro, homónimo del padre de Dido). En efecto, después que Dido perdió a su esposo y se refugió en la entonces esclavizada Tiro, un joven belida que, había escapado a las despiadadas armas del cruel tirano (su hermano, el rey Pigmalión) se unió a la fugitiva para compartir todas sus penas. Noble por su origen y famoso por su valor, tan pronto como su hijo Aníbal empezó a balbucear y articular las primeras palabras en su lengua, Amílcar, hábil en alimentar la cólera, sembró en el corazón del niño los deseos de guerra contra Roma. En medio de la ciudad, consagrado a los manes de la fundadora Elissa y venerado por los tirios con una adoración ancestral, oculto entre un cerco de tejos y pinos que con sus lúgubres sombras lo privaban de la luz del cielo, había un templo. Aquí fue, según cuenta la leyenda, donde en otro tiempo la reina puso fin a las preocupaciones que azoran a los mortales. Allí se alzan tristes estatuas de mármol: Belo, el fundador de la estirpe, y toda la serie de sus descendientes; también está Agenor, el orgullo de su pueblo, y Fénix, quien dio nombre por mucho tiempo a aquella nación»[1].

El vocablo “Baal” se puede traducir por “el Señor o el Esposo”, y es el gran teónimo del panteón de los fenicios. No obstante, lo que es indiscutible es que la estirpe familiar, de Amílcar Barca, formaba parte de la aristocracia o alta burguesía más preclara de Cartago.

Las razones son prístinas: el Consejo de Ancianos o Balanza o Senado de Cartago, solo otorgaba el máximo galardón o autoridad militar a los miembros de su clase dirigente.

La leva militar no era obligatoria para los púnicos y, salvo en el caso de los soldados mercenarios de su milicia, solo se alistaba a los libios o libio-fenicios, pero siempre mandados por jóvenes oficiales de la nobleza cartaginesa.

Aunque no se puede soslayar que Amílcar Barca y su primogénito, el gran Aníbal, pretendieron alterar el status quo, ya anquilosado de su ciudad, hacia un sentido más democrático, apoyándose en el ejército y en el pueblo o Asamblea Popular, conformada esta última por los miembros más dinámicos de la sociedad cartaginesa, como eran: los mercaderes y los pequeños campesinos propietarios, lo que les iba a permitir fortalecer su posición política o sus legítimas ambiciones expansionistas y, de esta forma, poder atacar a la línea de flotación de sus enemigos más acérrimos, en la Balanza de Cartago, que era la oligarquía agraria africanista, básicamente comandada por su enemigo, por antonomasia, que lo era el general Hannón “el Grande”.

Los Barca poseían grandes propiedades o latifundios, el ejemplo paradigmático del hecho estriba en que cuando Aníbal “el Grande” regresó desde Italia, en el otoño del año 203 a. C., en el ocaso de la Segunda Guerra Romana o Romano-Púnica, el gran caudillo cartaginés desembarcó en Leptis Minus-Lamta (Sahel. Túnez), donde desea esperar el enfrentamiento final contra Publio Cornelio Escipión “Africano”, en Zama, y no en la propia urbe de Cartago o en el cabo Bon, si además, se acepta la leyenda, con ciertos visos de verosimilitud, de que entre los años 201 a. C., del tratado final de paz o el armisticio que cerraba la susodicha Segunda Guerra, hasta el sufetado del propio Aníbal Barca del año 196 a. C., sus soldados fueron conducidos a plantar olivos de forma masiva, en sus propiedades, se puede colegir que poseía latifundios en Byzacio.

[1] Silio Itálico. “La Guerra Púnica”, I, 70-80.

-RELIEVE EN PIEDRA SOBRE LA ALIMENTACIÓN DE LOS FENICIOS-

Para acabar con la cuestión, se puede indicar que la turris o fortaleza en la que se refugió antes de verse obligado a abandonar Cartago, huyendo de las insidias y de la felonía abyecta del clan hannonida, era uno de sus seguros castillos entre Tapso y Acholla.

«Cuando Aníbal descubrió a cuánto ascendían las recaudaciones de impuestos de tierra y mar, en qué se invertían, cuánto se empleaba en los gastos corrientes del Estado, y qué cantidad era distraída hacia peculios privados, declaró ante la asamblea que el Estado tendría recursos suficientes para hacer efectivo el tributo a los romanos, sin imponer contribuciones a los particulares, si se exigía todo el dinero atrasado; y cumplió lo prometido. Pero entonces, todos aquellos que durante bastantes años habían engordado a costa de los fondos públicos, ofendidos como si los hubieran despojado de bienes suyos en vez de hacerles soltar el botín de sus robos, instigaban en contra de Aníbal a los romanos que ya de por sí buscaban una coartada para su odio. Insistentemente se opuso Publio Escipión Africano, que consideraba impropio del pueblo romano implicarse en los odios de los acusadores de Aníbal y comprometer el prestigio del Estado en las banderías de los cartagineses, y, no contentos con haber vencido a Aníbal en la guerra, actuar como acusadores prestando juramento y declarando contra él. Pero al fin consiguieron que se enviasen emisarios a Cartago para acusar a Aníbal, ante el Senado cartaginés, de estar urdiendo planes con el rey Antioco para hacer la guerra. Los tres diputados enviados fueron Gneo Servilio, Marco Claudio Marcelo y Quinto Terencio Culeón. Llegados a Cartago, cuando les preguntaron por el motivo de su visita, la respuesta que dieron, por consejo de los enemigos de Aníbal, fue que habían venido para resolver las diferencias que hubiera entre Masinisa, el rey de los númidas, y los cartagineses. Así lo creyó todo el mundo. Únicamente a Aníbal no se le escapaba que él era el objetivo de los romanos, y que se les había concedido la paz a los cartagineses con el propósito de que continuase una guerra implacable solo contra él. Decidió, pues, plegarse a las circunstancias y a la suerte; ya desde antes lo tenía todo preparado para la huida; aquel día se dejó ver por el foro para alejar los motivos de sospecha, y nada más obscurecer, en ropa de calle, llegó hasta la puerta con dos acompañantes que no estaban al tanto de sus planes y salió»[1].

Como desde su época infantil no había vuelto a residir en África, es lógico pensar que esa citada fortaleza formaría parte de su patrimonio territorial familiar y, por lo tanto, hereditario.

La primera generación masculina de la descendencia de Amílcar Barca es conocida con toda minuciosidad. Amílcar Barca habría podido venir a este mundo hacia el año 275 a. C. y era aún joven, “admodum adulescentulus”, tal como lo califica Cornelio Nepote en su obra: “De uillis illustribus” o “Vidas”, cuando recibió el imperio o mando de las tropas cartaginesas en Sicilia, año 247 a. C., en la Primera Guerra Púnica.

«Amílcar, hijo de Aníbal, por sobrenombre Barca, cartaginés, durante la primera guerra púnica, ya en sus postrimerías, estuvo por primera vez al frente del ejército, siendo aún muy joven. Antes de su llegada los cartagineses sufrían derrota tras derrota tanto por mar como por tierra; pero cuando él acudió, no cedió nunca ante ningún enemigo, ni éste pudo causarle daño alguno, antes bien, a menudo, si se le presentó la ocasión propicia, le atacó, saliendo siempre victorioso. Cuando Cartago había perdido casi todas sus posesiones en Sicilia, él hizo la defensa de Érix tan perfectamente, que parecía que allí no se había llevado a efecto guerra alguna»[2], calificativo “juvenil” que sorprende, ya que su edad de 28 años no era considerada juvenil en la Antigüedad.

En primer lugar, se tiene conocimiento de que tuvo tres hijas de una mujer anónima, pero sí se sabe que la mayor se casaría con Bomílcar II, primero sufete y que luego sería el almirante de la flota cartaginesa entre los años 215-212 a. C., su hijo, llamado Hannón, estaría con toda eficacia y valor a las órdenes de su tío Aníbal Barca “el Grande”, en la victoriosa y brillante batalla de Cannas (año 216 a. C.).

La segunda hija se casaría con Asdrubal Janto o “el Bello o el Hermoso”, entre los años 241 y 237 a. C., antes de que suegro-padre y yerno-esposo salieran hacia Iberia, este, parece ser, que se quedaría pronto viudo y se matrimoniaría, en segundas nupcias, con una princesa ibera.

La tercera hija es conocida y nominada, en la magnífica novela histórica de Gustave Flaubert, como Salambó, pero si se sabe que fue la esposa del príncipe númida Naravas.

[1] Tito Livio. “Historia de Roma desde su fundación, XXXIII, 47”.

[2] Cornelio Nepote. “Vidas, XXII: Amílcar, 1, 1-2.

-ENEAS CONTÁNDOLE A DIDO SUS DESGRACIAS. P. GUÉRIN (1815)-

«En aquellos tiempos Naravas, que era un númida de los de linaje más ilustre y estaba poseído de ardor belicoso, hombre siempre inclinado a favor de los cartagineses, tendencia que le venía ya de familia, entonces se reafirmó en ella, gracias a la admiración que sentía por Amílcar como general. Creyó que la ocasión era propicia para encontrarle y entenderse con él. Llegó al campamento cartaginés con cien númidas, se aproximó al atrincheramiento, se quedó allí con audacia, mientras hacía señas con la mano. Amílcar, admirado de su arrojo, le mandó un jinete, y Naravas le manifestó que quería mantener una entrevista con el general. El jefe de los cartagineses no sabía en absoluto qué hacer y desconfiaba. Entonces Naravas entregó a sus hombres su caballo y sus lanzas y se presentó, desarmado y lleno de confianza, en el campamento. Los cartagineses estaban por una parte asombrados y, por otra, estupefactos ante su audacia; sin embargo, le recibieron y se reunieron con él. En las conversaciones, Naravas dijo que él estaba a favor de todos los cartagineses, y que su máxima ambición era llegar a ser amigo de Amílcar Barca: se había presentado allí para unírsele y colaborar lealmente con él en todos sus planes y acciones. Tan grande fue la alegría de Amílcar cuando le escuchó, tanto por el valor de presentarse como por la franqueza del joven durante el encuentro, que no solo aprobó aceptarle como aliado en sus acciones, sino que le juró entregarle por mujer a su hija si observaba aquella fidelidad hacia los cartagineses. Establecidos los pactos, Naravas compareció con los númidas que tenía a sus órdenes, unos dos mil. Con este refuerzo, Amílcar presentó batalla al enemigo. Los hombres de Espendio establecieron contacto en aquel lugar con los demás africanos, bajaron todos a la llanura y trabaron combate contra los cartagineses. Se produjo una dura lucha, en la que vencieron los de Amílcar: sus elefantes batallaron espléndidamente, y Naravas prestó un servicio muy brillante. Autárito y Espendio lograron huir; de los restantes cayeron unos diez mil, y cuatro mil fueron cogidos prisioneros. Obtenida la victoria, Amílcar concedió a los prisioneros que lo desearan pasar a formar parte de su ejército, y les armó con los despojos tomados al enemigo. Congregó a los que lo rehusaron, y les dijo en una arenga que les perdonaba sus errores de hasta entonces; por eso, consentía en que cada uno se fuera donde prefiriera. Pero les conminó a que, en adelante, nadie levantara las armas contra los cartagineses, porque el que resultara capturado se vería castigado inexorablemente»[1].

El cuarto de sus vástagos fue, ya, un varón, nacido en el año 247 a. C., y lo llamó Aníbal, que era el nombre del propio padre de Amílcar. A continuación, le nacerían otros dos varones más: Asdrúbal “el Joven”, que se quedaría al mando de las tropas púnicas en Iberia, en la Segunda Guerra Púnica, y que sería derrotado y decapitado, vilmente, por los romanos en la batalla de Metauro (año 207 a. C.), cuando se dirigía, ya en la Península itálica, a intentar ayudar a su hermano mayor.

[1] Polibio, I, 78; op. cit.

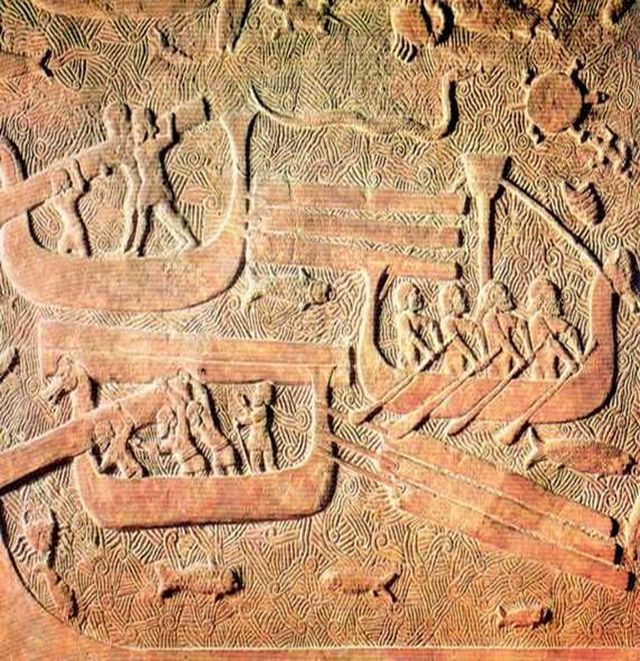

-NAVES FENICIAS-

El benjamín se llamaría Magón (Mgn, “el don”), participará, activamente, en los inicios bélicos itálicos de la Segunda Guerra Púnica y, más tarde, guerrearía en la Liguria en los estertores finales de la campaña itálica de su hermano mayor, y moriría en el mar cuando regresaba, herido de gravedad, a Cartago, en el año 203 a. C.; Aníbal le quería entrañablemente; llevaría a la Balanza de Cartago el botín obtenido en Cannas, para demostrar la efectividad del triunfo de su hermano mayor.

«Aparte de las órdenes del Senado y el peligro que corría su patria, pesaba también en Magón el temor a que si no se daba prisa se le echase encima el enemigo y a que los propios ligures, viendo que los cartagineses abandonaban Italia, se pasasen al bando de los que muy pronto les tendrían bajo su dominio; como al mismo tiempo tenía la esperanza de que su herida soportaría mejor la navegación que el traqueteo del camino por tierra y que todo contribuiría a su mejor tratamiento, embarcó las tropas y partió; pero apenas rebasada Cerdeña murió a causa de la herida. Además, la flota romana que operaba cerca de Cerdeña capturó un buen número de naves cartaginesas que iban dispersas en alta mar. Éstos fueron los hechos ocurridos en tierra y mar en la zona de Italia que se extiende al pie de los Alpes. El cónsul Gayo Servilio no hizo nada digno de mención ni en la provincia de Etruria ni en la Galia, que también hasta allí había llegado»[1].

Los Barca eran una familia muy unida que, siempre, estuvo cohesionada en los afectos y en los intereses del clan, que ellos interpretaban que coincidían con los mejores augurios para su metrópoli; todo ello se puede subrayar en la frase que refiere un historiador romano-latino llamado Valerio Máximo (¿siglo I a. C.-siglo I. d. C.?), en su obra: “Factorum et dictorum memorabilium”, según la cual Amílcar Barca cuando observaba a sus hijos jugar juntos, en su niñez en Cartago, solía exclamar alborozado que: “¡He aquí los jóvenes leones que he criado para la ruina y la perdición de Roma!”.

[1] Tito Livio, XXX, 19, 4-6; op. cit.

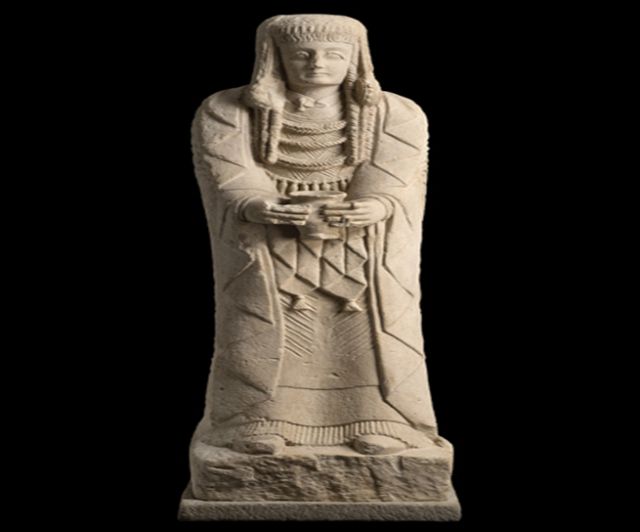

-GRAN DAMA OFERENTE. CERRO DE LOS SANTOS, ALBACETE. ¿EFIGIE DE HIMILCE, LA ESPOSA DE ANÍBAL BARCA?-

V.-6º) LA CAÍDA Y LA TORTURA, HASTA LA MUERTE, DE MATOS-

V.-6º) LA CAÍDA Y LA TORTURA, HASTA LA MUERTE, DE MATOS-

Tras lo antedicho, Amílcar Barca y su lugarteniente, Aníbal, organizaron el cerco sobre Túnez, que era el lugar donde se encontraba Matos; Aníbal por el Norte en dirección a Cartago y Amílcar por el Sur de la ciudad. Espendio y los otros jefes rebeldes aprisionados fueron crucificados a la vista de los muros de la propia urbe sitiada.

«Pero Mato se apercibió de que Aníbal, confiado, se comportaba con negligencia y confianza excesivas. Atacó, pues, su atrincheramiento, mató a muchos cartagineses, les echó a todos del campamento, se apoderó de su bagaje íntegro y cogió vivo al general, a Aníbal. Le condujeron inmediatamente a la cruz en que había sido crucificado Espendio, y después de torturarle cruelmente, depusieron el cadáver de Espendio y crucificaron vivo al cartaginés; seguidamente degollaron a treinta de los cartagineses más ilustres en torno al cadáver de Espendio. Como hecho a propósito, la Fortuna proporcionaba a ambos bandos alternativamente ocasiones de excederse en la venganza de unos contra otros»[1].

Estaba claro que los crudelísimos comportamientos de ambos bandos, cerraban cualquier tipo de acuerdo más o menos humanitario; la lucha debería ser a muerte y cada uno de los enemigos contendientes trataría de superar al otro en comportamientos terribles. Cartago tenía la convicción de que, tras la finalización de la malhadada Primera Guerra Púnica, luchaba ad integrum para no desaparecer como civilización y, además, agravaba más la cuestión que el hecho podía producirse por la manu militari de quienes habían sido sus propios soldados mercenarios.

No obstante, Matos, habiendo conseguido aprisionar a Aníbal, bajaría de la cruz a Espendio y crucificaría al general cartaginés en su lugar, lo que llenaría de pesadumbre a Amílcar Barca. Entonces los delegados, una treintena, comisionadas por el Consejo de los Ancianos o Balanza o Senado de Cartago, intentarán a reconciliar a los dos “gallos de pelea”, Hannón “el Grande” y Amílcar Barca, para que actuen, frente al atrevido enemigo, de consuno.

«Los cartagineses se volvieron a desanimar a la vista de lo inesperado de tal peripecia; acababan de recobrar los ánimos, y al punto decayeron otra vez sus esperanzas. Pero no por ello dejaron de actuar en vistas de su salvación. Eligieron a treinta miembros del Senado, y después armaron a Hannón, el general que antes se había retirado, y, con él, a los ciudadanos que restaban en edad militar. Con ello echaban mano de su último recurso. Enviaron estos hombres a Amílcar Barca. Había orden expresa, de parte del Senado cartaginés, de que, como fuera, los generales cesaran en sus diferencias anteriores; en vista de la situación, debían forzosamente ponerse de acuerdo. Los senadores expusieron muchos y variados razonamientos a los generales, a los que habían obligado a entrevistarse, y les forzaron a ponerse de acuerdo y a atender a lo que se les decía. Y desde entonces Hannón y Amílcar anduvieron ya siempre a la una, y lo realizaron todo según el parecer de los cartagineses»[2].

Para Tito Livio, esta comisión es claramente institucional, y así lo relata en el final de la Segunda Guerra Púnica, antes de la batalla de Zama:

«Escipión envió a Roma a Gayo Lelio con Sífax y los demás prisioneros, con los cuales partieron también los embajadores de Masinisa, y él trasladó de nuevo su campamento a Tinete, terminando las fortificaciones que había comenzado. En los cartagineses había provocado una alegría pasajera y casi vacía de contenido el ataque a la flota, relativamente afortunado por el momento; pero, consternados por la noticia de la captura de Sífax, en quien habían depositado casi mayores esperanzas que en Asdrúbal y en su propio ejército, no hicieron más caso a ningún partidario de la guerra y enviaron a los treinta ancianos más notables como parlamentarios para pedir la paz. Éstos formaban, entre los cartagineses, el consejo más venerable y de mayor influencia en la dirección del propio Senado. Cuando llegaron al cuartel general del campamento romano, se postraron al estilo de los cortesanos, siguiendo la costumbre de su país de origen, supongo»[3].

Por ese hecho citado, la Balanza púnica, va a conseguir resucitar a aquel personaje, Hannón “el Grande”; quien, durante otros 35 años más, será el mejor aliado indirecto de los romanos en la propia Cartago y, por consiguiente, el mayor enemigo declarado de los Bárcidas en la propia urbe capitolina cartaginesa. Con Matos derrotado en varios enfrentamientos parciales, el jefe mercenario se va a ver obligado a presentar una batalla campal final en Lamta, cerca de la urbe de Leptis Minus; será derrotado con estrépito, capturado y paseado, de forma inmisericorde, por las calles de Cartago, donde va a ser cruelmente torturado; estos jóvenes torturadores públicos cartagineses serían los mejores maestros y precursores, gratis et amore, de los mismos jóvenes romanos, que hasta el Bajo Imperio perpetrarían auténticos sacrificios humanos por las calles de la urbe capitolina cartaginesa, ya romanizada desde la época de Augusto.

«La guerra africana, que había producido tantas dificultades a los cartagineses, acabó de esta manera. No solo volvieron a ser dueños de África, sino que castigaron como se merecían a los causantes de la defección. Al final los jóvenes se pasearon en triunfo por la ciudad, infligiendo todo tipo de torturas a Mato y a sus hombres. Los mercenarios lucharon contra los cartagineses tres años y cuatro meses en una guerra que, por lo que sabemos de oídas, superó en mucho a las otras en crueldad y crímenes»[4].

«Entre tanto, los esclavos, con la túnica arremangada, andaban de puntillas; de cuando en cuando, las liras tocaban un himno, o bien se elevaba un coro de voces. El rumor del pueblo, continuo como el murmullo del mar, runruneaba vagamente en torno al festín y parecía mecerlo en una armonía más dilatada; algunos se acordaban del banquete de los mercenarios; se entregaban a sueños de felicidad; el sol comenzaba a declinar, y la luna en cuarto creciente se elevaba ya por el otro lado del cielo. Salambó, como si la hubiese llamado alguien, volvió la cabeza; el pueblo, que la estaba contemplando, siguió la dirección de su mirada. En la cumbre de la acrópolis, la puerta del calabozo, excavado en la roca al pie del templo, acababa de abrirse; y en el umbral de aquel negro agujero, se vio a un hombre de pie. Salió de allí encorvado como un dos, con el aspecto asustadizo de las fieras cuando se las deja en libertad de repente. La luz le cegaba; se quedó un rato inmóvil. Todos le habían reconocido y contenían su respiración. El cuerpo de aquella víctima era para ellos una cosa singular y revestida de un esplendor casi religioso. Se empinaban para verle, sobre todo las mujeres. Ardían en deseos de contemplar al que había sido la causa de la muerte de sus hijos y de sus esposos; y, a pesar suyo, desde el fondo de su alma surgía una infame curiosidad, el deseo de conocerle del todo, un ansia mezclada de remordimientos que se tornaba en un delirio de execración. Por fin, avanzó. El aturdimiento de la sorpresa fue desvaneciéndose. Un mar de brazos se levantó y no se le volvió a ver. La escalinata de la acrópolis tenía sesenta peldaños. Los bajó como si hubiera rodado en un torrente, desde lo alto de una montaña; por tres veces se le vio que rebotaba, luego abajo cayó sobre los dos talones. Sangraban sus espaldas, su pecho jadeaba dando grandes sacudidas; y hacía tales esfuerzos por romper sus ligaduras, que sus brazos, cruzados sobre su desnuda espalda, se hinchaban como anillos de serpiente. Desde el sitio en que estaba, partían muchas calles. En cada una de ellas, una triple hilera de cadenas de bronce, fijadas al ombligo de los dioses pataicos (eran unas pequeñas figuras divinas que portaban las naves fenicias), se extendían de punta a punta, paralelamente; la muchedumbre se amontonaba contra las casas y, en medio, se paseaban los criados de los ancianos empuñando unos látigos. Uno de ellos lo empujó hacia adelante, de un recio latigazo; Matho echó a andar. Alargaban sus brazos por encima de las cadenas, gritando que se le había dejado un camino demasiado ancho, y Matho iba pellizcado, pinchado, desgarrado por todos aquellos dedos; cuando estaba al cabo de una calle, aparecía otra; varias veces se arrojó de lado para morderles, se apartaban en seguida, le retenían las cadenas, y la muchedumbre estallaba en carcajadas. Un niño le desgarró una oreja; una joven, disimulando en su manga la punta de un huso, le cortó la mejilla; le arrancaban puñados de cabellos, jirones de carne; otros, con palos en cuyas puntas llevaban esponjas empapadas en inmundicias, le restregaban el rostro. Del lado derecho de su garganta, brotó un hilo de sangre: en seguida comenzó el delirio. Aquel último bárbaro representaba para ellos a todos los bárbaros, a todo el ejército; se vengaban en él de todos los desastres, de sus terrores, de sus oprobios. La rabia del pueblo aumentaba a medida que se iba saciando; las cadenas demasiado tensas, amenazaban romperse; no sentían los golpes de los esclavos que los azotaban para rechazarlos; otros se encaramaban en los salientes de las casas; todas las aberturas que había en las paredes estaban tapadas por cabezas; y el daño que no podían hacerle, lo vociferaban. Eran injurias atroces, inmundas, con alardes irónicos e imprecaciones; y como no tenían bastante con su dolor presente, le anunciaban otros más terribles para la eternidad. Aquel inmenso alarido llenaba a Cartago, con una estúpida continuidad. A menudo, una sola sílaba -una entonación ronca, profunda, frenética- era repetida durante algunos minutos por todo el pueblo. Vibraban los muros de abajo arriba, y las dos paredes de la calle le parecía a Matho que se le venían encima y le levantaban del suelo, como dos brazos inmensos que le ahogasen en el aire. Sin embargo, se acordaba de haber experimentado algo parecido en otra ocasión. Era la misma multitud en las terrazas, las mismas miradas, la misma ira; pero entonces marchaba libre, todos se apartaban, un dios le protegía; y este recuerdo, precisándose poco a poco, le llenaba de una tristeza abrumadora. Pasaban sombras ante sus ojos; la ciudad daba vueltas en su cabeza, se sentía morir; sus piernas se doblaron, y se fue abatiendo muy lentamente sobre las losas. Alguien fue a coger, en el peristilo del templo de Melkart (el Heracles o Hércules púnico), la barra de un trípode enrojecido al fuego y, deslizándola por debajo de la primera cadena, la apoyó contra su herida. Se vio humear la carne; la gritería del pueblo ahogó su quejido; estaba en pie. Seis pasos más allá, cayó una tercera y hasta una cuarta vez; siempre un nuevo suplicio le hacía levantarse. Valiéndose de tubos, le rociaban con gotitas de aceite hirviendo; se le ponían a sus pies cascotes de vidrio, y él seguía andando. En la esquina de la calle de Sateb, se recostó bajo el tejadillo de una tienda, de espaldas contra la pared, y ya no avanzó. Los esclavos del consejo le flagelaron con sus látigos de piel de hipopótamo, tan furiosamente y durante tanto rato, que las franjas de sus túnicas se empaparon de sudor. Matho parecía insensible; de pronto, tomó impulso y echó a correr al acaso, haciendo con sus labios el ruido de las gentes que tiritan por un frío intenso. Enfiló la calle de Budes, la calle de Soepo, atravesó el mercado de las hierbas y llegó a la plaza de Kamón. Su persona pertenecía a los sacerdotes; los esclavos acaban de apartar a la muchedumbre; había más espacio. Matho miró en torno suyo, y sus ojos encontraron a Salambó. Desde el primer paso dado por Matho, Salambó se había puesto en pie. Luego, involuntariamente, a medida que se acercaba, se había adelantado poco a poco hasta el borde de la terraza; y en seguida, desvaneciéndose todas las cosas exteriores, no vio más que a Matho. En su alma se había hecho un silencio, uno de esos abismos en que el mundo entero desaparece bajo el dominio de un solo pensamiento, de un recuerdo, de una mirada. Aquel hombre que caminaba hacia ella le atraía. A excepción de los ojos, no tenía apariencia humana; era una forma alargada completamente roja; sus ligaduras, rotas, pendían a lo largo de sus muslos, pero no se las distinguía de los tendones de sus muñecas, completamente despellejadas; mantenía la boca muy abierta; de sus órbitas salían dos llamaradas que parecían subir hasta sus cabellos, y… ¡y todavía caminaba el desgraciado! Llegó hasta el pie de la terraza. Salambó estaba asomada a la balaustrada; aquellas espantosas pupilas la contemplaban, y en su conciencia surgió todo lo que había sufrido por ella. Aunque estuviese agonizando, le veía en su tienda, de rodillas, rodeándole la cintura con sus brazos, balbuciendo palabras cariñosas; anhelaba escucharlas otra vez, oírlas, ¡no quería que muriese! En aquel momento, Matho sufrió un gran estremecimiento; Salambó iba a gritar. Matho cayó de espaldas y ya no se movió. Salambó, casi desvanecida, fue llevada a su trono por los sacerdotes que la rodeaban. La felicitaron; aquello era obra suya. Todos aplaudían y pateaban, repitiendo su nombre. Un hombre se abalanzó sobre el cadáver. Aunque no tuviese barba, llevaba sobre sus hombros el manto de los sacerdotes de Moloch, y a la cintura el cuchillo que le servía para cortar las carnes sagradas y que terminaba, en el extremo del mango, en una espátula de oro. De un tajo hendió el pecho de Matho, luego le arrancó el corazón, lo colocó sobre la cuchara y Schahabarim, levantando el brazo, se lo ofreció al Sol. El Sol se hundía en el mar; sus rayos llegaban como largas flechas al corazón ensangrentado. A medida que el sol desaparecía, las palpitaciones de la entraña disminuían, y con la última palpitación, desapareció el globo de fuego. En este momento, desde el golfo hasta la laguna y desde el istmo hasta el faro, en todas las calles, sobre todas las casas y sobre todos los templos, resonó un grito unánime; grito que interrumpía para volver a comenzar; los edificios retemblaban; Cartago estaba como convulsa en el espasmo de una alegría titánica y de una esperanza sin límites. Narra-Havas (el príncipe de los númidas, Naravas, esposo de la histórica hija pequeña de Amílcar Barca), ebrio de orgullo, rodeó con su brazo izquierdo el talle de Salambó, en señal de posesión; y, con la diestra, cogiendo una pátera de oro, bebió por el genio de Cartago. Salambó se levantó, como su esposo, con una copa en la mano, para beber también. Pero cayó, con la cabeza hacia atrás, por encima del dosel de su trono, pálida, rígida, con los labios abiertos y sus cabellos destrenzados colgando hasta el suelo. Así murió la hija de Amílcar por haber tocado el velo de Tanit»[5].

Las ciudades africanas se sometieron a la metrópoli, solo Hippo–Diarrhytus (Byzerta) y la recalcitrante y envidiosa Útica (que había sido la primera colonia tiria africana, antes que Cartago), continuaron defendiendo su secesión. No obstante, ambas serían derrotadas por los dos generales cartagineses al alimón, aunque las condiciones políticas de sus rendiciones serían soportables para ambas. Pero la tribu númida de los micatanos, que también habría abrazado la causa de los rebeldes, fue severamente castigada. Tras la finalización de aquella sangrienta y traumatizante revuelta de los mercenarios, Amílcar Barca “el Grande”, amplió el territorio africano de la influencia imperialista de Cartago.

«Éste (Amílcar Barca) no solo consiguió que el enemigo abandonara los muros de Cartago, a pesar de ser nada menos que más de cien mil hombres armados, sino que los encerró en un terreno tan angosto que fueron más los que murieron por hambre que por las armas. Todas las ciudades que se habían sublevado, entre ellas Útica e Hipona, las más poderosas de toda el África, las devolvió a su patria. Y no contento con esto, extendió los límites de sus fronteras, llevando a toda el África tal paz, que daba la sensación de que en ella no había tenido lugar una guerra desde hacía ya muchos años»[6].

[1] Polibio, I, 86, 5-7; op. cit.

[2] Polibio, I, 87, 1-7; op. cit.

[3] Tito Livio, XXX, 16, 1-4; op. cit.

[4] Polibio, I, 88, 5-7; op. cit.

[5] G. Flaubert, “Salambó”, págs. 351-355, traducción de Aníbal Froufé.

[6] Cornelio Nepote. “Vidas. Amílcar”, 2, 4-5.

-MONEDA CON LA EFIGIE DE MELKART-HÉRCULES-

XXI.-LOS “PANZERS” DE ANÍBAL BARCA: SUS ELEFANTES-

Ya el rey Alejandro III “el Grande o Magno” de Macedonia habría utilizado paquidermos en la batalla de Arbelas, en el año 331 a. C., y en sus múltiples escaramuzas por el dominio del valle del río Indo; pero sería el gran rey del Epiro, Pirro, el que los traería por vez primera al sur del Occidente de Europa, en la batalla de Heraclea (contra los romanos de P. Valerio Levino que pretendían conquistar la Magna Grecia), año 280 a. C., y luego en sus guerras de Sicilia, en todas partes causaban pavor y sensación de peligro.

Pertenecían a la especie Elephas indicus, portaban a cuestas la torre típica que aparece en todas las imágenes de este paquidermo asiático. En esa torre iban dos arqueros. Los cartagineses adoptaron rápida e inteligentemente ese medio militar tan eficaz, pero cuya raza no será la de los púnicos, pero ya sus efectos los habían sufrido en sus propias carnes durante la guerra siciliana que habían sostenido contra Pirro.

Los cartagineses los van a utilizar en Sicilia y contra el cónsul romano (cónsul en los años 267 y 256 a. C.) M. Atilio Régulo, durante la Primera Guerra Romano-Púnica. Posteriormente, Amílcar Barca, los utilizaría de forma inmisericorde contra sus mercenarios sediciosos atrapados en el desfiladero de la Sierra o del Hacha y, por fin, el propio Aníbal, por vez primera, contra los carpetanos del río Tajo (año 220 a. C.).

Eran el tótem zoológico de los Bárcidas, y por sus apariciones en las monedas púnicas hispanas se sabe que se trata del elefante selvático o Loxodonta africana cyclotis o Loxodonta atlantica, de 2’40-2’50 m. de altura, con orejas de grandes lóbulos y una importante depresión en la espalda, cabeza alta, trompa anillada y largas defensas. Heródoto los sitúa en el Sur del actual Túnez o en las costas del Marruecos actual o en el macizo del Rif, no lejos de las denominadas como columnas de Hércules; por lo tanto, son las regiones ancestrales del Antiguo Magreb. Su extinción se produciría por la culpa inexcusable de sus constantes apariciones en los espectáculos circenses de la Roma imperial, donde eran utilizados para diversiones sangrientas de los romanos y que eran los lugares donde se mataban ingentes cantidades de animales salvajes.

En la primavera del año 218 a. C., Aníbal Barca cuenta con 27 de ellos. Pero, además de estos elefantes africanos innominados, existía el elefante más valiente y renombrado del ejército cartaginés que va a ser denominado por Plinio “el Viejo”, y proveniente de una cita del valetudinario y atrabiliario Catón “el Censor”, como Syrus–Surus o “el Sirio”. Aníbal lo montará y lo mimará especialmente, tras ser el único superviviente de la batalla de Trasimeno. Los elefantes de Aníbal eran de un tamaño tal que no les permitía cargar una torre de combate, sino que llevaban dos cornacas o guías, que Polibio define como “indos o indoi”, que era el nombre estereotipado aplicado a todos ellos.

«Construyeron un gran número de balsas muy sólidas, ataron fuertemente entre sí a dos de ellas y las adosaron a la tierra firme, a la orilla misma del río; entre ambas tenían una anchura como de cincuenta pies. Por la parte externa de éstas ataron otras que encajaran con ellas, y alargaron así la plataforma hacia el curso del río. Consolidaron el lado de la corriente con cables fijados en tierra, atándolos a los árboles que crecían en la orilla, para que toda la obra resistiera y no cediera, yéndose río abajo. Cuando hubieron construido el conjunto de esta plataforma proyectada hacia delante, de una anchura de dos pletros [30 metros cuadrados], añadieron a las últimas balsas dos más excepcionalmente resistentes, atadas estrechamente, y a éstas otras, de la misma manera, pero de modo tal que las amarras fueran fáciles de cortar. Además, habían fijado a las balsas muchas correas: con ellas los esquifes que iban a remolcar las balsas impedirían que éstas fueran arrastradas por el río, y al retenerlas con fuerza contra la corriente permitirían transportar y pasar a los elefantes sobre tales artilugios. Recubrieron las balsas con mucha tierra, que echaron encima hasta nivelarlas; las allanaron y les dieron el mismo color del camino que conduciría al vado a través de la tierra firme. Los elefantes están acostumbrados a obedecer a los indios hasta llegar al agua, pero en modo alguno se atreven a penetrar en ella. Los indios hicieron avanzar por la tierra apisonada a un par de hembras, que los elefantes siguieron. Así que situaron en las últimas balsas a los elefantes, cortaron las amarras que las unían a las otras, tiraron con los esquifes de los cables y pronto separaron de la tierra apisonada los elefantes y las balsas que los transportaban. Tras esta operación los animales al principio se pusieron a dar vueltas y embestían hacia todas partes; pero, rodeados por la corriente, se acobardaron y se vieron forzados a permanecer en su sitio. De esta manera, atando cada vez dos balsas, hicieron cruzar encima de ellas la mayoría de los elefantes. Algunos, con todo, se lanzaron aterrorizados al río a mitad de la travesía, y ocurrió que sus indios murieron todos, pero los elefantes se salvaron. Pues, gracias a la fuerza y longitud de sus trompas, que levantaban por encima del agua, inspirando y exhalando a la vez, resistieron la corriente, haciendo erguidos la mayor parte de la travesía»[1].

Si los guías perdían el control de sus gigantes que, por causa de sus heridas o por el estrépito de la batalla, se volvían enloquecidos hacia sus propias filas, tenían la orden expresa de rematarlos dándoles la puntilla en la nuca con la ayuda de un punzón y un mazo, este hecho se producirá en la malhadada batalla de Metauro (año 207 a. C.), donde el número de elefantes rematados fue superior al que eliminarían los legionarios de Roma.

«Más elefantes fueron muertos por sus conductores que por el enemigo. Llevaban un escoplo de carpintero y un mazo y, cuando las bestias enloquecidas corrían por entre su propio bando, el conductor colocaba el escoplo entre las orejas, justo donde la cabeza está unida al cuello, y lo hundían con todas sus fuerzas. Este era el método más rápido que había sido descubierto para dar muerte a estos enormes animales cuando no había ninguna esperanza de controlarlos, y Asdrúbal fue el primero en introducirlo. A menudo se había distinguido este comandante en las batallas, pero nunca más que en este caso. Mantuvo arriba el ánimo de sus hombres, que lucharon tanto por sus palabras de aliento como compartiendo sus peligros; cuando, cansados y desanimados, ya no podían luchar más, reavivaba su coraje mediante súplicas y reproches; llamaba a los que huían y con frecuencia reanudó el combate allí donde había sido abandonado. Finalmente, cuando la fortuna de la jornada se mostró decisivamente a favor del enemigo, rehusó sobrevivir a aquel gran ejército que le había seguido arrastrado por la magia de su nombre y, picando espuelas a su caballo, se lanzó contra una cohorte romana. Allí cayó luchando, una muerte digna del hijo de Amílcar y hermano de Aníbal. Nunca, durante toda la guerra, perecieron tantos enemigos en una sola batalla. La muerte del comandante y la destrucción de su ejército se consideró una compensación adecuada por el desastre de Cannas. Murieron cincuenta y seis mil enemigos, cinco mil cuatrocientos cayeron prisioneros y se obtuvo una gran cantidad de botín, especialmente de oro y plata. Más de tres mil romanos, que habían sido capturados por el enemigo, fueron rescatados, y esto supuso cierto consuelo por las pérdidas sufridas en la batalla, pues la victoria no se logró, ciertamente sin sangre; alrededor de ocho mil romanos y aliados perdieron la vida. Tan saciados quedaron los vencedores con el derramamiento de sangre y la carnicería que, cuando al día siguiente se informó a Livio de que los galos cisalpinos y los ligures que no habían participado en la batalla o habían escapado del campo de batalla, marchaban en un grupo sin jefe ni nadie que impartiera órdenes y que una sola ala de caballería podría borrarlos a todos, el cónsul replicó: “Dejad que algunos sobrevivan para que lleven la noticia de su derrota y de nuestra victoria”»[2].

El procedimiento de rematarlos habría sido inventado por Asdrúbal Barca (245 a. C.-207 a. C.). Los romanos aprenderán a neutralizarlos y, Publio Cornelio Escipión “Africano el Mayor” (Publius Cornelius Scipio Africanus; 20 de junio de 236 a. C.-3 de diciembre de 183 a. C.) lo va a aplicar, perfectamente, en la batalla de Zama (año 202 a. C.), dejando una serie de pasillos entre sus manípulos, para que los elefantes se perdiesen en ellos.

Pero en los inicios de las confrontaciones entre romanos y cartagineses, sus agudos barritados, sus orejas desplegadas en forma de velas, su gran tamaño y su probóscide o trompa que proyectaban hacia adelante entre sus colmillos cuando cargaban, habían aterrorizado a los legionarios romanos.

[1] Polibio, III, 46; op. cit.

[2] Tito Livio, XXVII, 49; op. cit.

-BIBLIOGRAFÍA-

-FUENTES HISTÓRICAS-

-Apiano. (A. Sancho Royo, editor) (1980): Historia Romana (Volumen, I). Gredos.

-Cornelio Nepote. (M. Segura Moreno, editor) (2002): Vidas. Amílcar. Aníbal. Gredos.

-Dión Casio (D. Plácido Suárez, editor) (2004): Historia Romana. (Libros I-XXXV). Gredos.

-Polibio (M. Balasch Recort, editor) (2000): Historias (Libros I-IV). Gredos.

-Silio Itálico (J. Villalba Álvarez, editor) (2005): La Guerra Púnica. Akal.

-Tito Livio (J. A. Villar Vidal, editor) (2001): Historia de Roma desde su fundación (Ab Urbe Condita) (Libros XXI-XXV). Gredos.

-Veleyo Patérculo (Mª. Asunción Sánchez Manzano, editora) (2001): Historia Romana. Gredos.

-Zonaras, basándose en Dión Casio (2004) (D. Plácido Suárez, editor): Historia Romana. (Libros I a XXXV. Fragmentos). Gredos.

-Aizpiri, A. G. (2022): Tras las huellas de Aníbal. Almuzara.

-Allen, S. (2007): Lords of Battle. Osprey.

-Altamira, R. (2001): Historia de España y de la civilización española. Crítica.

-Alvar Ezquerra, J. (2024) (directór): Entre Fenicios y Visigodos. La Esfera de los Libros.

-Álvarez Sanchís, J. R. (2003): Los Vettones. Real Academia de la

Historia/Institución Gran Duque de Alba.

-Aranegui, C. (2004): Sagunto. Bellaterra.

-Aubet, M. E. (1994): Tiro y las colonias fenicias de occidente. Crítica.

-Ballester, R. (1989): Historia de Roma y de la España romana. Hora.

-Barceló, P. (2000): Aníbal de Cartago. Alianza.

-Barceló, P. (2010): Aníbal. Estratega y estadista. La Esfera de los Libros.

-Bédoyère, G. de la (2024): Populus. Pasado y Presente.

-Bengtson, H. (2005): Historia de Grecia. RBA/Gredos.

-Bertolini, F. (1999): Historia de Roma. Edimat.

-Blázquez, J. M. (1978): Economía de la Hispania romana. Nájera.

-Blázquez, J. M. y Castillo, A. del (1988): Historia de España. Prehistoria y Edad Antigua. Espasa Calpe.

-Blázquez, J. M. (1992): Fenicios, Griegos y Cartagineses en Occidente. Cátedra.

-Blázquez, J. M. y García-Gelabert, M. P. (1994): Cástulo, ciudad íbero-romana. Istmo.

-Blázquez, J. M.; Montenegro, A.; Roldán Hervás, J. M. y Mangas

Manjarrés, J. (1995): Historia de España Antigua. Hispania Romana. Cátedra.

-Blázquez, J. M.; Alvar, J. y González Wagner, C. (1999): Fenicios y cartagineses en el Mediterráneo. Cátedra.

-Blázquez, J. M. (2003): El Mediterráneo y España en la Antigüedad.

Cátedra.

-Boardman, J.; Griffin, J. y Murray, O. (1998): Historia Oxford del Mundo Clásico. Roma. Alianza.

-Bravo Castañeda, G. (2001): Historia de España. Tercer milenio. Hispania y el Imperio. Síntesis.

-Bravo Castañeda, G. (2005): Historia de Roma Antigua. Alianza.

-Broughton, T. R. S. (1986): The Magistrates of The Roman Republic,509B.C.-100 B .C. American Philological Association.

-Burillo Mozota, F. (1998): Los Celtíberos. Etnias y estados. Crítica.

-Cabrero Piquero, J. (2000): Escipión el Africano. Alderabán.

-Campbell, D. B. (2009): Guerra de asedio en Roma. Osprey.

-Canales, C. (2005): El ejército de Aníbal. Andrea Press.

-Charles-Picard, G. et C. (1958): La vie quotidienne a Carthage au temps d’Hannibal. Hachette.

-Charles-Picard, G. (1967): Hannibal. Hachette.

-Cottrel, L. (1992): Hannibal. Enemy of Rome. Da Capo Press.

-Daly, G. (2002): Cannae. Routledge.

-Díaz Sánchez, C. (2022): Las Guerras Púnicas. Actas.

-Dunn, D. (2024): La Venganza de Pandora. Crítica/Planeta.

-Edey, M. A. (1994): Orígenes del hombre. Los Fenicios. Folio.

-Fantar, M. H. (1999): Los fenicios en el Mediterráneo. Icaria.

-Fatas, G. (1990): Historia del Mundo Antiguo. El período de las primeras guerras púnicas (romanas). Akal.

-Fernández Nieto, F. J. (coordinador) (2005): Historia Antigua de Grecia y Roma.Tirant lo Blanc.

-Ferrer Albelda, E. (1996): La España Cartaginesa. Universidad de Sevilla.

-Fields, N. (2007): The Roman Army of the Punic Wars 246-146 BC. Osprey.

-Freeman, Ph. (2023): Hannibal, Rome’s greatest enemy. Pegasus books.

Gabba, E. (1973): Esercito e società nella Tarda Repubblica Romana. La Nuova Italia.

-Gabriel, R. A. (2008): Scipio Africanus. Rome’s Greatest General. Potomac Books.

-Gabriel, R. A. (2011): Hannibal. The Military Biography of Rome’s Greatest Enemy. Potomac Books.

-Garcés, I. y Rovira, M. C. (editores) (1996): Indíbil i Mandoni, reis i guerrers. Ajuntament de Lleida.

-Goldsworthy, A. (2002): Las Guerras Púnicas. Ariel.

-Goldsworthy, A. (2005): El ejército romano. Akal.

-Goldsworthy, A. (2005): Grandes generales del ejército romano. Ariel.

-Goldsworthy, A. (2007): Cannae. Phoenix Press.

-Gómez de Caso Zuriaga, J. (1996): Amílcar Barca y la política cartaginesa (249-237 a.C.). Universidad de Alcalá.

-González Wagner, C. (2000): Cartago. Alderabán.